「献血、最近してないな…」

「昔は行ったけど、今はちょっと…」

そんなふうに感じている方も多いかもしれません。

実は今、日本では慢性的な“血液不足”が続いています。

特に若い世代の献血離れが進み、必要な量を確保するのが難しくなっている現状があります。

でも、血液は人工的には作れません。

そして、長く保存することもできません。

だからこそ、私たち医療の現場では、誰かが“今”献血してくれていることが、目の前の命を救っているのだと、日々実感しています。

外科医として、手術や救急、がん治療の現場で輸血の必要性を目の当たりにするたび、

「この血液がなければ助けられなかったかもしれない」と思う瞬間があります。

今回は、そんな医療の現場の視点から、

**献血の役割や、輸血がどう使われているのか、そして“なぜ必要なのか”**をわかりやすくお伝えしたいと思います。

読み終わったときに、

「ちょっと献血してみようかな」

そんなふうに思ってもらえたら、何より嬉しいです。

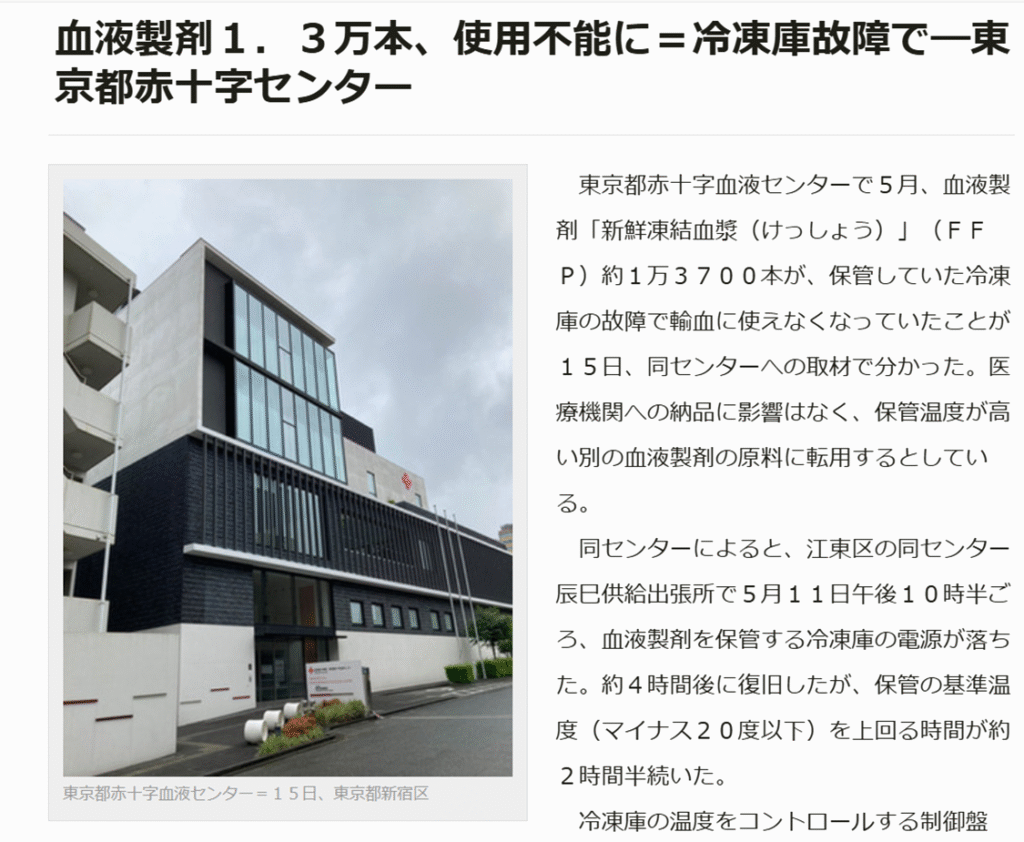

ちなみに最近こんなニュースがありました。

世の中なにが起こるかわかりませんね。

血液製剤1.3万本、使用不能に=冷凍庫故障で―東京都赤十字センター

輸血とは?〜どう使われているのか

私たち医療者が日々の診療で使っている「輸血」。

これは、患者さんの体の中に“他の人の血液”を補うことで、命をつなぐ大切な治療法です。

一言に「輸血」といっても、その中にはいくつかの種類があります。

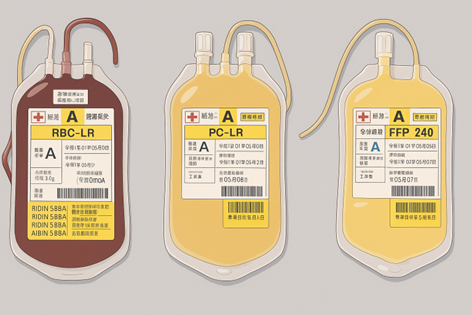

🩸 輸血の種類

- 赤血球製剤

失血や貧血の際に、酸素を運ぶ力を補うために使われます。

➡ 大量出血時や手術後、慢性貧血などに使用。 - 血小板製剤

出血を止めるために欠かせない成分。がん治療や血液疾患などで、血小板が減った患者さんに使われます。 - 血漿製剤(FFPなど)

血液中のたんぱく質や凝固因子を含み、凝固異常や重篤な肝障害、DICなどで使われます。

🏥 輸血が使われる現場

輸血は、実にさまざまな医療の場面で必要とされています。

- 外科手術(肝切除や開腹術など)

大きな出血を伴う手術では、輸血が命を左右することもあります。 - 救急医療(交通事故・外傷など)

緊急輸血で救命されるケースは日常的にあります。 - がん治療(特に化学療法中)

骨髄抑制により血球が減少した際に、赤血球や血小板の補充が必要です。 - 出産(特に分娩時出血)

分娩後の大量出血によって、緊急輸血が必要になることもあります。

❗ 輸血にまつわる2つの“重要な事実”

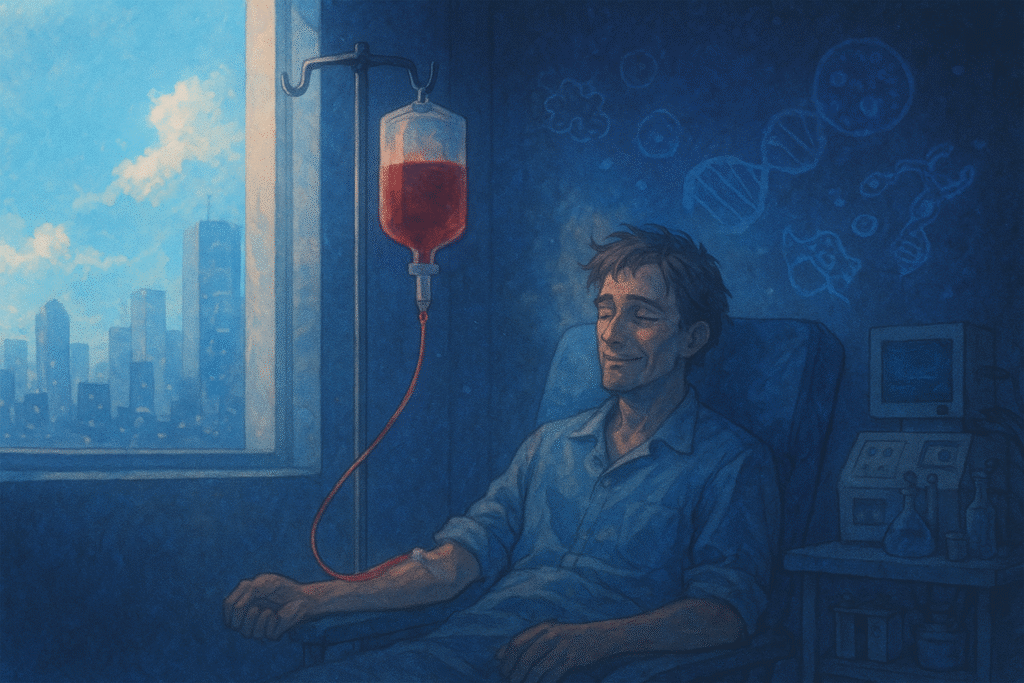

① 血液は“人工的に作ることができません”

いまだに、赤血球も血小板も血漿も、人間の体内でしか作れないのです。

② 保存期限が短い

- 赤血球製剤:およそ21日

- 血小板製剤:わずか4〜5日

- 血漿製剤:冷凍で約1年だが、常に新しいものが必要

つまり、常に誰かの“最新の献血”が必要ということになります。

現場の医療者として、輸血を「当たり前のように使える」ということが、どれほどありがたいか。

その“ありがたさ”は、誰かの善意と行動によって支えられているのだということを、日々感じています。

献血とは?〜誰でもヒーローになれる瞬間

病院で使われる血液のすべては、誰かの善意によって支えられています。

そう、献血は“医療に参加できる最も身近な方法”なのです。

しかもそれは、特別な資格がなくても、

健康な体と少しの時間があれば、誰でも命を支えるヒーローになれる、そんな尊い行為です。

🩸 献血の種類と流れ

献血には大きく分けて2つの方法があります。

1. 全血献血(所要時間:約30分)

血液をそのまま抜き取り、赤血球・血小板・血漿すべてを提供します。

400mL・200mLから選択(一般的には400mLが推奨されます)。

2. 成分献血(所要時間:約60~90分)

必要な成分(血小板や血漿など)だけを採取し、残りは体に戻します。

がん治療や大量出血の患者さんにとって、とても重要な血液成分です。

💡いずれも全国の献血ルームや献血バスで実施しており、

受付 → 問診 → 検査 → 献血 → 休憩 というスムーズな流れで行われます。

✅ 献血の条件と注意点

以下は、献血ができる基本的な条件です(2024年時点・日本赤十字社より):

- 年齢:16〜69歳(成分献血は18〜69歳)

- 体重:男性45kg以上/女性40kg以上

- 体調:当日の体調が良好であること

- 頻度:400mL献血は年に男性3回、女性2回までなど制限あり

※医師や看護師が丁寧にチェックしてくれるので、無理をする必要はありません!

🤔 よくある誤解とその真実

- 「献血って体に悪いんじゃない?」

→ 健康な方であれば問題ありません。体はすぐに回復します。 - 「一度やったらクセになって通わなきゃいけない?」

→ 献血は**“やりたいときに”無理なく参加できるボランティア**です。 - 「注射が怖くて…」

→ たしかに針は使いますが、スタッフが丁寧にサポートしてくれますし、

終わったあとは飲み物やお菓子をいただける“ちょっといい時間”でもあります😊

ほんの数十分で、見知らぬ誰かの命を救えるかもしれない。

それが「献血」という尊い行為です。

「ちょっと勇気が出た」「やってみようかな」

そんな気持ちが芽生えたとしたら、もうあなたは“ヒーローの第一歩”を踏み出しています✨

医師から見た“献血の尊さ”

私は外科医として日々の診療に携わるなかで、

何度となく「輸血が命を救った瞬間」を目の当たりにしてきました。

とある日の手術。

予想以上の出血があり、患者さんの血圧はみるみる低下。

出血源を止めながら、同時に輸血の手配を進めます。

緊張感に包まれた手術室で、赤血球製剤が運び込まれ、患者さんに投与されたそのとき──

血圧が上がり、モニターに安定の兆しが戻った瞬間、

私は心の中で、輸血のすごさに感心させられていました。

「あのとき、あの血液がなかったら…」

そう思う場面は、決してドラマの中だけではありません。

現実の医療現場で、いまも毎日とまでは言いませんが、繰り返されています。

輸血に使われる血液は、患者さんの家族が準備するものでもなければ、医療者が調達するものでもありません。

それはすべて、「今日、献血してくれた誰か」がいてこそ。

だから私は、献血ルームの前を通るたび、

「今日も誰かが、見えないところで命を支えてくれている」

献血をすれば、誰かに「ありがとう」と言われるわけではないかもしれません。

でも、医療の現場には、

その“ありがとう”を代わりに何度も思っている人間が確かにいる──ということは間違いありません。

そしていつか、もしあなたがふと時間の余裕を感じたとき、

「自分も、誰かの“ありがとう”の理由になれるかもしれない」

そう思って、献血に足を運んでもらえたなら医療者はみな嬉しいと感じていると思います。

KOY

当ブログ他記事:夏の寝苦しさ