2025年5月、三重県内の動物病院で働く一人の獣医師が、たった一匹の猫の治療をきっかけに、命を落としました。

原因とされているのは「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」というマダニを媒介とする感染症。

これまで日本では、マダニに噛まれることによるSFTS感染例は数多く報告されてきましたが、

「猫から人への感染による獣医師の死亡」というのは、極めて稀であり、医療・獣医療の現場に大きな衝撃を与えています。

一見、元気そうに見える猫たち。ですが、彼らの体内に潜むウイルスが、私たち人間にとって致命的なリスクとなりうることを、今回の悲劇は私たちに突きつけています。

このブログでは、このニュースを通して、

- SFTSとは何か?

- なぜ猫が感染源となるのか?

- 私たちはどのように身を守るべきか?

について、医師の視点からわかりやすく解説していきます。

① 事件の概要

② SFTSとは?

③ 今回のニュースを教訓にできる対策

④ 過去の事例、関連ニュース

① 事件の概要

- 被害者は、三重県内で動物病院を開業していた高齢の男性獣医師です。nagoyatv.com+6newsdig.tbs.co.jp+6newsdig.tbs.co.jp+6

- 治療の対象となった猫は、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)ウイルスに感染していると検査で確認されており、その命を救うべく治療にあたっていました

youtube.com+7asahi.com+7nagoyatv.com+7 - 発症時期と症状:

- 獣医師は5月、治療後に倦怠感、食欲不振、そして**息苦しさ(呼吸困難)**を自覚し、病院へ搬送されました

youtube.com+2nagoyatv.com+2asahi.com+2 - 数日後に死亡。死因はSFTSとみられています

sanyonews.jp+7asahi.com+7nagoyatv.com+7

- 獣医師は5月、治療後に倦怠感、食欲不振、そして**息苦しさ(呼吸困難)**を自覚し、病院へ搬送されました

📍 感染経路とその可能性

- 不思議なことに、マダニによる刺咬跡は確認されていません。マダニ由来ではなく、猫の体液(血液・唾液など)を通じたヒト‐獣医師間感染が最も有力な感染経路とされています。newsdig.tbs.co.jp+6asahi.com+6sanyonews.jp+6

- 他の病院スタッフや猫の飼い主には発症や感染の報告はありません。

⚠️ 対応と注意喚起

- この異例の致命的ケースを受け、日本獣医師会は6月12日付で全国の都道府県獣医師会に対し、診療における感染予防策の徹底を呼びかけました

asahi.com。

- 呼びかけ内容には、手袋・マスク・ゴーグル・ガウンなどのPPE(個人防護具)使用や消毒方法の徹底が明記されています。特にSFTS感染の疑いのある動物に対しては、より厳格な対応が求められていますsanyonews.jp

② SFTSとは?

参考文献:マダニ|ペットの病気予防・治療について|飼い主さま向け製品情報サイト|ベーリンガー |

🔎 SFTSとは?

SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:重症熱性血小板減少症候群)は、

2011年に中国で初めて報告されたウイルス性疾患で、日本では2013年に初の感染例が確認されました。

SFTSウイルスはブニヤウイルス科に属し、主にマダニによって媒介される感染症です。

🦠 主な症状

感染から5~14日ほどの潜伏期間を経て、以下のような症状が現れます:

- 発熱(38℃以上)

- 倦怠感(強いだるさ)

- 食欲不振・嘔吐・下痢

- 頭痛・筋肉痛

- 血小板や白血球の減少による出血傾向

- 意識障害やけいれん(重症化時)

特に高齢者や基礎疾患を持つ人では重症化しやすく、進行が速いことが特徴です。

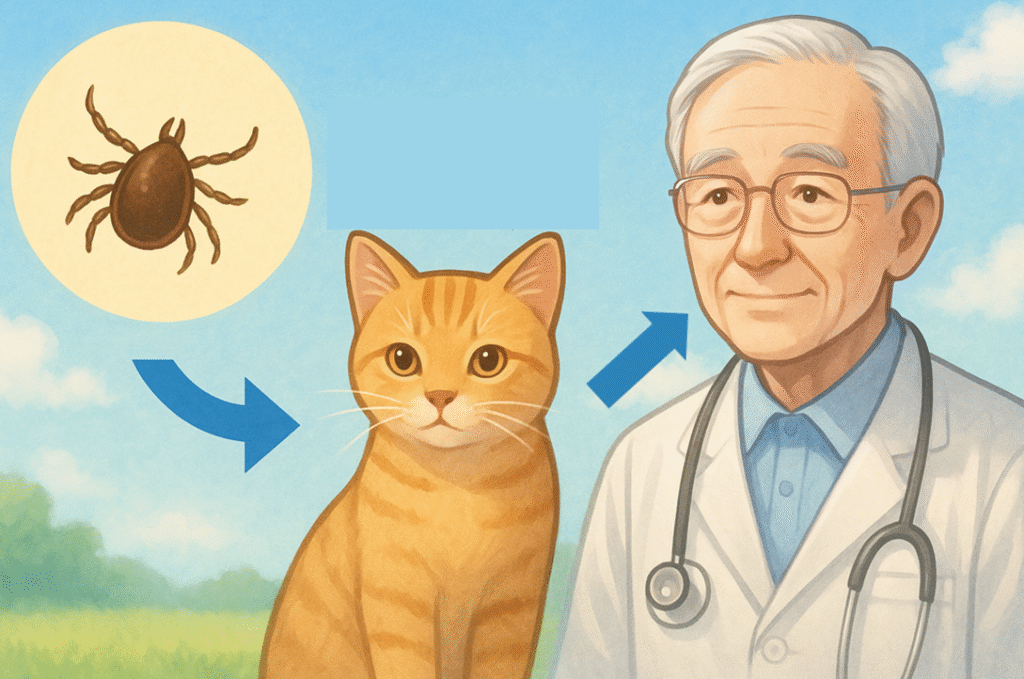

🧬 感染経路

SFTSの主な感染経路はマダニに刺されることですが、実はそれだけではありません。

【主な感染ルート】

- 野外活動中のマダニ刺咬

- 感染動物(猫・犬・イノシシなど)との接触

- 特に唾液・血液・便・嘔吐物などの体液を介してヒトに感染するケースが報告されています。

- 人から人への感染は極めて稀ですが、患者の血液や体液に大量に接触した場合に起こりうるとされています(医療従事者の感染報告あり)。

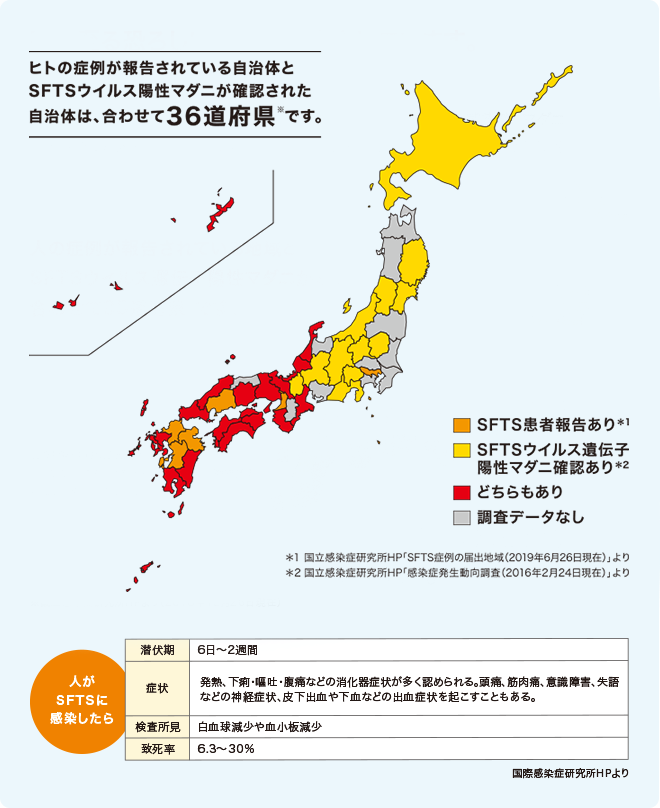

📊 国内の発生状況と統計

日本では2013年の初報告以来、全国で累計1,000例を超える感染が確認されています(※厚生労働省発表による)。

- 毎年100〜130件の報告があり、九州・中国地方を中心に西日本で多発。

- 三重県や愛知県など、東海地方でも発症例が増加傾向にあり、注意が必要です。

⚠️ 致死率

SFTSは非常に致死率が高い感染症です。

- 国内平均の致死率はおよそ10〜30%。

- 特に高齢者では40%を超える報告もあります。

- 猫に関しては60%以上が死亡するとの報告もあり、ヒトよりも高い致死率を示します。

🐱 獣医師・飼い主にとってのリスク

猫や犬はマダニに噛まれやすく、しかも症状が分かりにくいケースも多いため、気付かないうちに「感染源」となってしまうことがあります。特に口の中や皮膚の傷から出る体液にウイルスが含まれるため、治療やケアを行う獣医師や動物病院スタッフは常にリスクと隣り合わせです。

③ 今回のニュースを教訓にできる対策

三重県で起きた「猫からSFTSに感染し獣医師が死亡した可能性のある事例」は、動物と共に暮らす私たちすべてにとって、決して他人事ではありません。

この悲しい出来事を無駄にしないためにも、獣医療の現場に携わる人々、そして飼い主一人ひとりができる対策を見直していく必要があります。

🩺 獣医療現場での対策

✅ 1. PPE(個人防護具)の徹底使用

- マスク・手袋・ゴーグル・ガウンは、感染動物を診察・治療する際の基本装備。

- 特に嘔吐物や排泄物に触れる処置では、顔面・口元の防御が極めて重要です。

✅ 2. 感染症を念頭においた初期対応

- 野良猫や外飼い猫、元気がない・食欲がない猫が来院した際には、SFTSを含めた感染症の可能性を常に意識。

- 簡単な問診でも「最近野山に出たか」「マダニが付着していたか」などを確認すると、早期の注意喚起につながります。

✅ 3. スタッフ全体への教育とシミュレーション

- 動物の体液が飛散した場面での対処法、感染が疑われるケースでの動線や消毒の手順をチーム全体で共有しておくことが重要です。

🏡 飼い主ができる対策

🐾 1. 外に出るペットのマダニ対策を

- 草むらや山道で活動する猫・犬には、動物用マダニ予防薬の定期的な使用が推奨されます。

- 帰宅後は、マダニの付着チェックを習慣に。

🐱 2. 体調不良の動物には慎重に接する

- 発熱・ぐったりしている・嘔吐がある猫を素手で抱えるのは避け、できるだけ早く動物病院へ。

- 家庭内でも、手袋の使用・タオル越しの接触など、体液に直接触れない工夫を。

💬 3. 獣医師への情報提供を惜しまない

- 最近の外出歴、ダニとの接触、野生動物との遭遇など、ちょっとしたことが診断のヒントになります。

- 問診票の記入時にも「関係ないかも」と思わず、気になったことは記入しておくことが大切です。

④ 過去のマダニ、SFTSのニュース

1. 日本の獣医師・獣医師助手2名が猫から感染(2018年)

- 2018年12月、日本の動物病院で獣医師と獣医師助手が、SFTS感染猫の治療中にウイルスをうつされたと報道。当該ケースはProMED Mailでも報じられました

en.wikipedia.org+10cidrap.umn.edu+10id-info.jihs.go.jp+10。

2. 猫噛傷を経由したSFTS致死例(2017年)

- 2017年7月、50代女性が猫にかまれた後に発症し死亡。猫自体もマダニで感染していたとみられ、女性はマダニの痕跡なしでSFTSを発症しました 。

3. 宮崎大学が隔離シェルターを開発(2022年)

- 2022年7月、宮崎大学が猫のSFTS治療用簡易隔離シェルターの開発を開始。獣医師や飼い主をマダニ媒介感染から守る目的です

id-info.jihs.go.jp+7the-miyanichi.co.jp+7youtube.com+7。

4. 国内の獣医師やスタッフにおける抗体保持調査(2021年)

- 宮崎県を対象にした調査で、**獣医師や獣医看護士の約2.2%**がSFTSV抗体陽性と判明。一般住民(採血対象)では0%でした

mdpi.com。

5. 日本国内・SFTS発生統計(2013〜2024年)

- 日本では2013年にSFTS感染が初確認され、2024年8月の国立感染症研究所調査では、死亡率27%(国内)と報告されています。2024年6月には、ファビピラビルがSFTS治療薬として承認されました youtube.com+13id-info.jihs.go.jp+13pmc.ncbi.nlm.nih.gov+13。

6. SFTSウイルスに関する全国・世界の概況

- 2009年頃に中国で初報告され、2020年代にかけて日本、韓国、ベトナム、台湾にも広がりを見せています。致死率は地域差があり10〜30%程度 。

これらの事例から読み取れることは、「猫や獣医師・スタッフを介したヒトへのSFTS感染」が、決して稀ではないことです。今回の三重県の悲劇も、これまでの積み重ねられた報告と対応策の上に起こったものだと言えます。

今後、より多くの報告が上がってくると考えられます。

みなさんも知識をつけて、共有して気を付けていきましょう! KOY

当ブログ他記事:スマホ認知症