「日本人がまたノーベル賞を受賞!」

そのニュースが流れた瞬間、日本中に歓喜と誇りの声が広がりました。

2025年は2人の日本人がノーベル賞に選ばれ、世界がその知と情熱に驚嘆しました。

長い年月をかけて積み重ねた研究と努力が、ついに世界に認められた瞬間です。

本記事では、ノーベル賞の始まりの物語から、歴代の日本人受賞者たちの功績、

そしてアジア全体での輝きまでをたどります。

一人ひとりの情熱が、どのように“世界を変える力”になっていったのか——その軌跡を一緒に見ていきましょう。

第1章 2025年:坂口志文・北川進、二人の日本人受賞

2025年、ノーベル賞の授賞発表は日本国内に大きな喜びと注目をもたらしました。特に、**坂口志文氏(生理学・医学賞)と北川進氏(化学賞)**という二人の日本人研究者が受賞したことは、国内外で強いインパクトを残しました。本章では、まずこの二名の受賞について、その功績と背景を整理して紹介します。

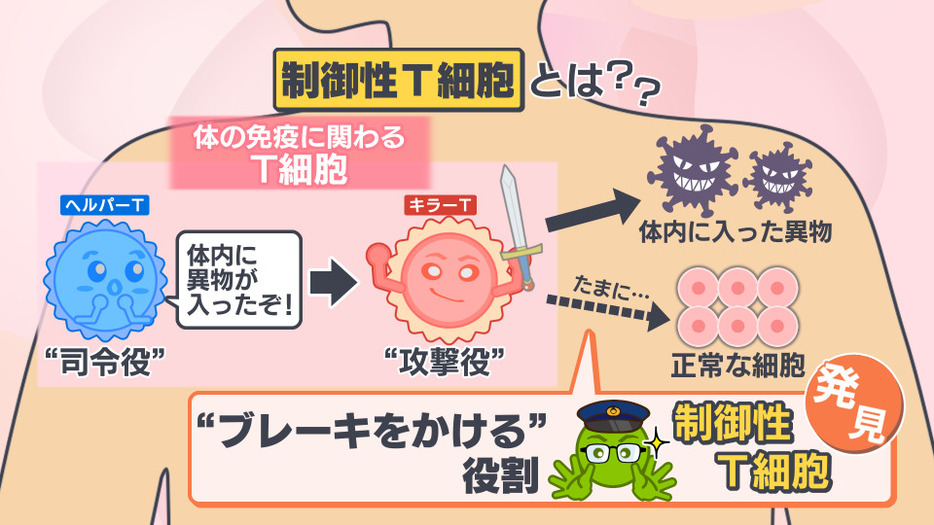

坂口志文氏:制御性T細胞の発見と免疫寛容の解明

- 受賞分野・理由

京都大学名誉教授・特任教授である坂口志文氏は、2025年の ノーベル生理学・医学賞 を受賞しました。

受賞理由は、「免疫システムの制御機構、とりわけ制御性T細胞(regulatory T cells, Tregs) による免疫寛容の発見とその生理的意義の解明」にあります。 京都大学 - 研究の意義と影響

制御性T細胞は、過剰な免疫反応を抑制し、自己免疫疾患や炎症反応の抑制、移植拒絶、アレルギー応答の制御などに深く関わる細胞です。

坂口氏らの研究は、従来「免疫が暴走するかどうか」の制御メカニズムを、分子・細胞レベルで明らかにした点で画期的でした。

この発見は、自己免疫疾患治療、新しい免疫療法、がん免疫療法、副作用制御など多くの応用展開が期待されます。 - 受賞の反響・コメント

京都大学はこの受賞を正式発表し、「長年にわたる研究を貫いてきた成果がこのように世界的評価を受けたことは、若手研究者への力強いメッセージになる」とコメントしています。 京都大学

同大学では、制御性T細胞の研究分野が今後さらに注目され、医学・生命科学分野への波及効果も期待されています。

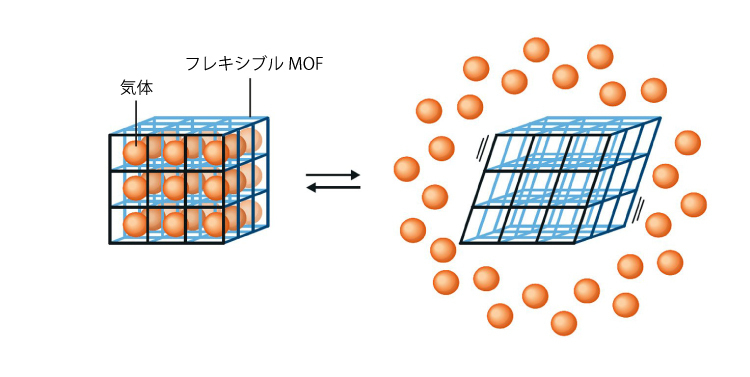

北川進氏:金属有機構造体(MOF)の開発と新素材の創出

- 受賞分野・理由

京都大学の理事・副学長、高等研究院特別教授である北川進氏は、2025年の ノーベル化学賞 を受賞しました。 Science Portal – 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」+2NobelPrize.org+2

受賞理由は、「金属有機構造体(MOF:Metal–Organic Frameworks) の開発」にあります。 NobelPrize.org+1 - MOFとは何か、何がすごいのか

MOFは、金属イオンをノードとし、有機分子(リンカー)をつなぐことで立体的な結晶構造を形成し、内部に大きな空隙(孔)を持つ多孔性構造体です。 News+2

この構造により、気体の吸着・貯蔵、分離、触媒反応、電気伝導、さらには環境・エネルギー応用(CO₂捕集、水の取り出し、ガス貯蔵など)といった幅広い機能性が可能になります。 SBI証券News+4

特に、軽量・高表面積・設計自由度の高さが強みで、「分子のレゴブロック」のように設計できる未来素材として注目されています。 SBI証券+2京都大学+2 - 共同受賞と他の受賞者

北川氏は、オーストラリア・メルボルン大学のリチャード・ロブソン教授、米国カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー教授とともに、三名で共同受賞となりました。

「サイエンスポータル」+2

ノーベル委員会は、この三者がそれぞれ異なるアプローチでMOF設計・合成の発展を推し進めた点を高く評価しています。 NobelPrize.org

第2章 そもそもノーベル賞って何?

毎年10月になると世界中が注目する――それが「ノーベル賞」です。

しかし、ニュースでよく耳にするこの賞が、いつ、誰によって、どんな目的で作られたのかを

詳しく知っている人は案外少ないかもしれません。

ここでは、ノーベル賞の始まりから現在の仕組みまでを、わかりやすく整理してみましょう。

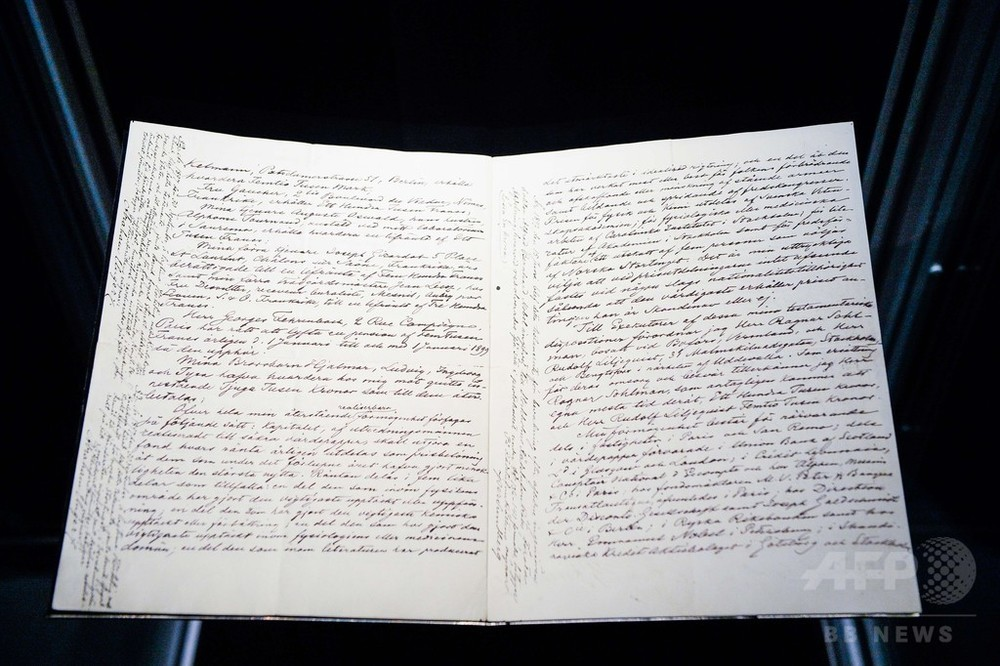

🔹 ノーベル賞の始まりは「遺言」から

ノーベル賞は、スウェーデンの化学者・発明家 アルフレッド・ノーベル(Alfred Nobel) の遺言によって創設されました。

ノーベルは「ダイナマイト」を発明したことで知られていますが、その発明が戦争で兵器として使われることもあり、晩年は「死の商人」と批判されることもありました。

そんな彼は、晩年に自らの財産を用いて「人類に最も貢献した人々を顕彰する基金を設立する」という遺言を残します。

その遺言が実現し、1901年 に第1回ノーベル賞が授与されました。

つまりこの賞は、“富ではなく、知と貢献で世界をより良くした人” に贈られるものなのです。

🔹 どんな分野があるの?

ノーベル賞は、当初ノーベルの遺言に従って次の 5分野 が設けられました。

- 物理学賞

自然の法則を解き明かした人に贈られます。

例:アインシュタインの「光電効果の発見」など。 - 化学賞

物質の構造や反応に関する画期的な発見・発明に対して。

日本人受賞者も多い分野です。 - 生理学・医学賞

人間の生命や病気に関する理解を深めた研究者へ。

医学の基礎研究から臨床応用まで幅広く含まれます。 - 文学賞

人類の心を豊かにする作品を生み出した作家へ。

思想・表現・文化の力を称える賞です。 - 平和賞

平和のために尽力した個人や団体に贈られます。

唯一、ノルウェーの首都オスロで授与されます。

さらに後年、1969年にスウェーデン国立銀行の寄付によって

経済学賞(正式には「アルフレッド・ノーベル記念経済学賞」) が追加されました。

このため現在は、実質 6分野 が毎年対象となっています。

🔹 誰が決めているの?

ノーベル賞の選考は非常に厳格で、世界中の研究者や機関が候補を推薦します。

選考はそれぞれ専門の委員会が担当します。

- 物理学賞・化学賞:スウェーデン王立科学アカデミー

- 生理学・医学賞:カロリンスカ研究所(スウェーデン)

- 文学賞:スウェーデン・アカデミー

- 平和賞:ノルウェー・ノーベル委員会

- 経済学賞:スウェーデン王立科学アカデミー

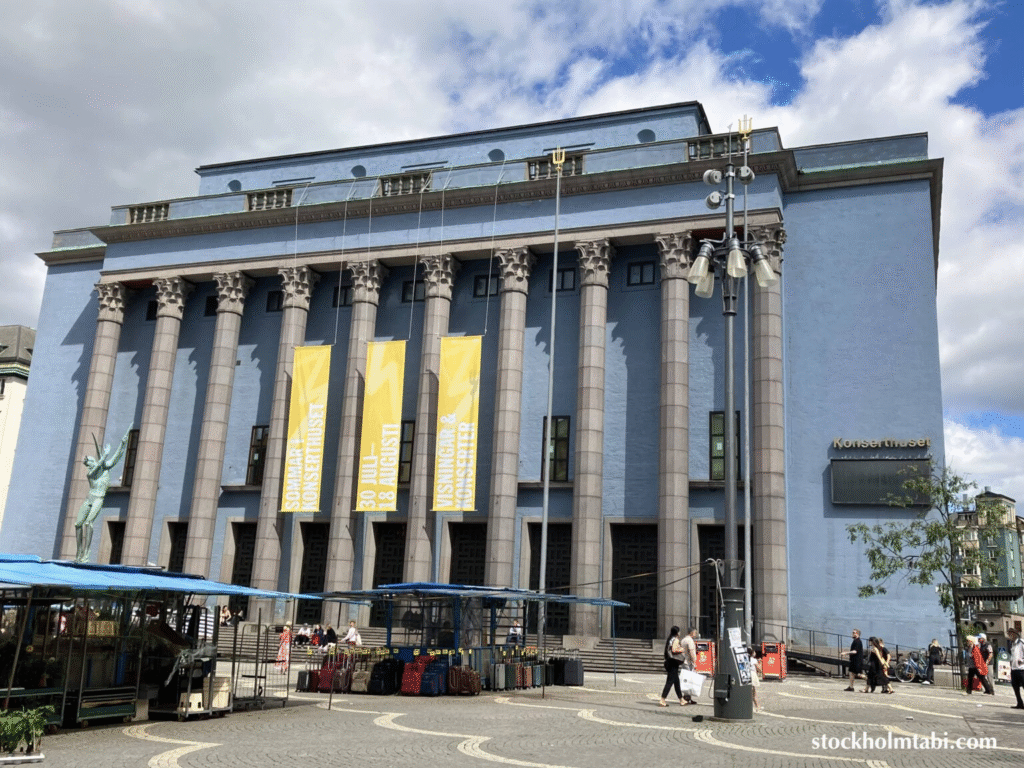

ノーベル自身がスウェーデン人だったため、授賞式も毎年12月10日(ノーベルの命日)に

ストックホルム で行われます(平和賞のみオスロ)。

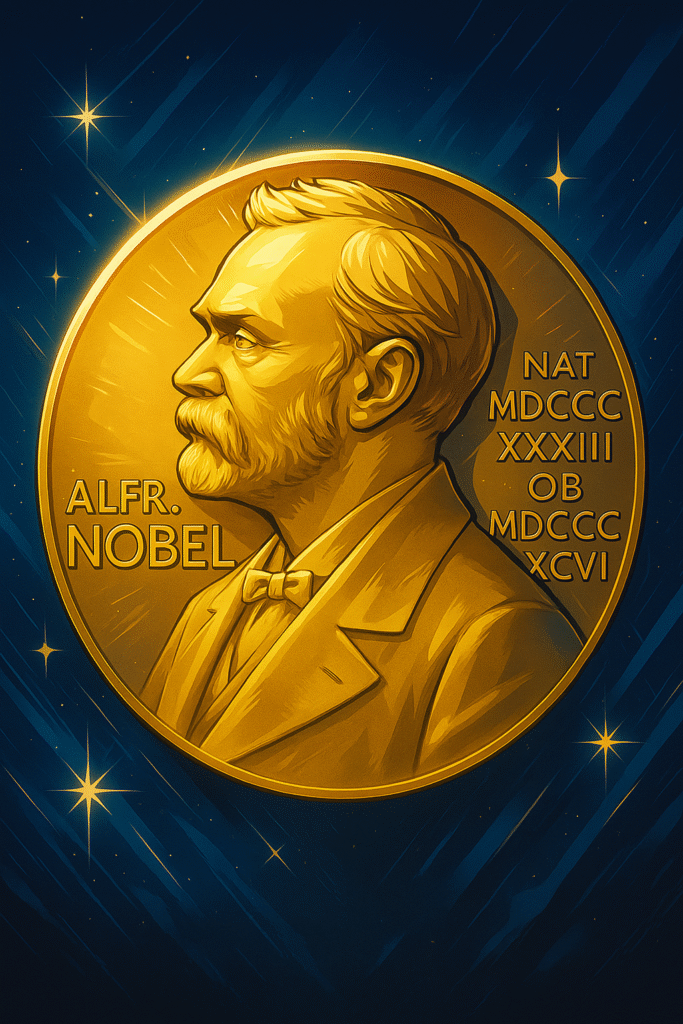

🔹 賞金やメダルは?

受賞者には以下の3つが授与されます。

- 金メダル(ノーベルの横顔が刻まれたデザイン)

- 賞状(各分野のアーティストが手がける一点もの)

- 賞金(年によって異なりますが、約1,000万スウェーデンクローナ=日本円で約1億3,000万円前後)

受賞者はまた、「ノーベル講演」 と呼ばれる記念講義を行います。

ここでは研究の背景や人生哲学が語られ、世界中の若い研究者にとって大きな学びの場となっています。

🔹 ノーベル賞の意義とは?

ノーベル賞が特別なのは、単に成果の大きさを評価するだけでなく、

「人類にどれだけ貢献したか」 という視点を重視している点です。

また、政治や経済の影響を極力排除し、科学と文化の純粋な価値を尊重することを理念としています。

そのため、受賞は単なる栄誉ではなく、

「人類全体の進歩に資する知の証」 として世界中で尊敬されているのです。

🔹 そして未来へ――

100年以上続くこの伝統ある賞は、今も進化を続けています。

環境問題、AI、量子科学、再生医療など、21世紀の新しい課題に挑む研究者たちもまた、

「人類への貢献」というノーベルの理念を引き継いでいます。

2025年の坂口志文氏・北川進氏の受賞も、まさにその精神を体現するものでした。

日本人以外アジア人ノーベル賞受賞者の一覧例

| 受賞年 | 氏名 | 国(受賞時国籍) | 分野 | 備考・コメント |

|---|---|---|---|---|

| 1913 | Rabindranath Tagore | インド | 文学 | アジア出身初のノーベル賞受賞者 ウィキペディア |

| 1930 | C. V. Raman | インド | 物理学 | 光散乱の研究(ラマン散乱) ウィキペディア |

| 1957 | Chen Ning Yang | 中国 | 物理学 | 対称性の破れ、統計力学への貢献 ウィキペディア |

| 1957 | Tsung-Dao Lee | 中国 | 物理学 | パリティ非保存の理論 ウィキペディア |

| 1979 | Abdus Salam | パキスタン | 物理学 | エレクトロ弱相互作用統一理論への貢献 ウィキペディア |

| 1998 | Amartya Sen | インド | 経済学 | 経済福祉理論・公共政策への貢献 ウィキペディア |

| 2000 | Gao Xingjian | 中国 | 文学 | 小説家・劇作家 ウィキペディア |

| 2006 | Orhan Pamuk | トルコ | 文学 | トルコ語圏からの受賞例 ウィキペディア |

| 2019 | Akira Yoshino* | 日本/日系** | 化学 | (注:日本人だが日系としても挙がることがある) ウィキペディア |

| 2024 | Han Kang | 韓国 | 文学 | 韓国出身の作家、アジア女性文学受賞者として話題 |

日本人ノーベル賞受賞者一覧(~2024年まで)

| 年 | 氏名 | 分野 | 主な受賞理由・業績 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1949 | 湯川 秀樹 | 物理学 | 中間子理論の発見 | 日本人最初のノーベル賞受賞者 |

| 1965 | 朝永 振一郎 | 物理学 | 量子電磁力学での摂動論・くりこみ理論への貢献 | |

| 1968 | 川端 康成 | 文学 | 日本的感性を表す文学の表現 | 日本人初の文学賞受賞者 guides.lib.ku.edu+2Nippon+2 |

| 1973 | 江崎 玲於奈 | 物理学 | トンネル効果の実証 | |

| 1974 | 佐藤 栄作 | 平和 | 日本の平和外交・核兵器廃絶運動 | 日本人初の平和賞受賞者 |

| 1981 | 福井 謙一 | 化学 | 分子軌道理論への貢献 | |

| 1987 | 利根川 進 | 生理学・医学 | 抗体多様性の分子機構解明 | |

| 1994 | 大江 健三郎 | 文学 | 詩的表現による人間の苦悩の描写 | |

| 2000 | 白川 英樹 | 化学 | 導電性高分子(電気を通すプラスチック) | |

| 2001 | 野依 良治 | 化学 | 不斉合成法の開発 | |

| 2002 | 小柴 昌俊 | 物理学 | 宇宙ニュートリノ観測、ニュートリノ振動の発見 | |

| 2002 | 田中 耕一 | 化学 | タンパク質のマススペクトロメトリー法開発 | |

| 2008 | 南部 陽一郎 / 小林 誠 / 益川 敏英 | 物理学 | 物理学の基礎理論・素粒子物理学への貢献 | |

| 2008 | 下村 斌(下村 侑) | 化学 | 生物発光タンパク質(クラゲ発光の仕組み解明) | |

| 2010 | 鈴木 章 / 根岸 英一 | 化学 | クロス結合反応(有機合成法) | |

| 2012 | 山中 伸弥 | 生理学・医学 | iPS細胞(誘導多能性幹細胞)の研究 | |

| 2014 | 赤崎 勇 / 天野 浩 / 中村 修二 | 物理学 | 青色LED の発明 | |

| 2015 | 梶田 隆章 | 物理学 | ニュートリノ振動の観測 | |

| 2015 | 大村 智 | 生理学・医学 | 寄生虫駆除薬の開発(イベルメクチンなど) | |

| 2016 | 大隅 良典 | 生理学・医学 | オートファジー(細胞の自己分解機構)の解明 | |

| 2018 | 本庶 佑 | 生理学・医学 | 免疫チェックポイント阻害(PD-1経路の発見と応用) | |

| 2019 | 吉野 彰 | 化学 | リチウムイオン電池の材料開発 | |

| 2021 | 真鍋 淑郎 | 物理学 | 気候変動モデルへの貢献(気候物理学) | 受賞時点で米国籍、だが日本出身 京都大学+3京都大学+3ウィキペディア+3 |

| 2024 | 日本原水爆被害者団体協議会(通称:日本被団協) | 平和 | 被爆者活動・核兵器廃絶運動 | 団体受賞 予備校・大学受験なら四谷学院+5NobelPrize.org+5スペースシップ・アース+5 |

まとめ

ノーベル賞は、人類の発展に貢献した人々を称える「知の最高峰」です。

2025年には坂口志文氏と北川進氏が受賞し、日本の科学力が再び世界に示されました。

彼らの成果は、医療や材料など異なる分野であっても、

「人の役に立つ知を追求する」という共通の思いに根ざしています。

これまで多くの日本人、そしてアジアの研究者たちが世界の最前線で挑戦を続けてきました。

ノーベル賞の物語は、今も、そしてこれからも――

知を未来へつなぐ希望の証 として輝き続けます。

KOY