こんにちは。

今日はピロリについて説明しようと思います。

「ピロリ菌って聞いたことあるけど、正直よく分からない…」

そんな方、実はとても多いんです。

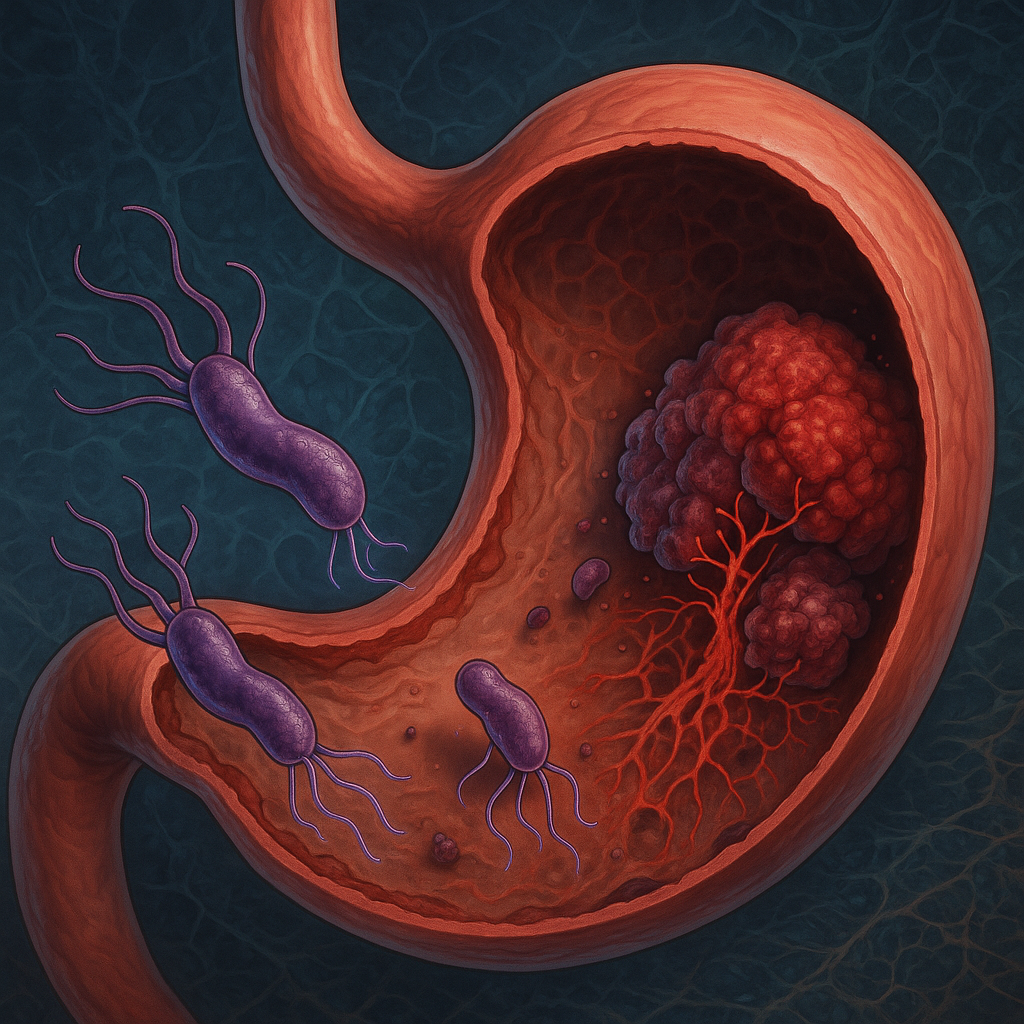

ピロリ菌(正式にはヘリコバクター・ピロリ)は、胃の中にすみつく“ちょっと変わった細菌”です。

見た目はかわいくても(?)、放っておくと胃潰瘍や胃がんといった深刻な病気の原因になることも…。

実は、日本人の中高年層の半数以上が感染しているとも言われていて、「自覚症状がないから大丈夫!」

と思っていると、気づかないうちに胃がダメージを受けている可能性もあります。

この記事では、ピロリ菌とはどんな菌なのか、感染するとどうなるのか、

そしてどうやって見つけて・どうやって治すのかまで、

医師の立場から分かりやすく解説していきます💡

胃の健康が気になる方、健診で「慢性胃炎」と言われた方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

参考:ふじい消化器内科・内視鏡クリニック

厚生労働省HP

④ 除菌治療とは?

① ピロリ菌ってなに?

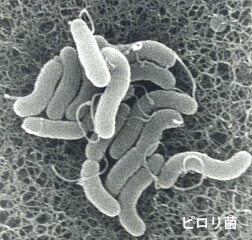

「ピロリ菌」とは、正式にはヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)という名前の細菌です。

胃の中の強い酸(胃酸)にも負けずに生きられる、とても特殊な菌として知られています。

普通の菌なら、胃酸であっという間にやられてしまうのですが、ピロリ菌は自分で“アンモニアのバリア”を作ることで胃酸から身を守っています。

まさに“しぶといヤツ”なんです。

🔍 どうやって感染するの?

ピロリ菌は主に幼少期の口から感染すると考えられています。

具体的には、以下のような経路が疑われています:

- 家族との食器の共有(特に箸やスプーンの使い回し)

- 井戸水などの衛生状態が不十分な水の摂取

日本では50代以上の感染率が高く、若い世代では減少傾向にあります。

これは、昔の衛生環境と今の水道整備の違いによるものと考えられています。

🧬 胃の中に住みついて、何をするの?

ピロリ菌が胃の中にすみつくと、慢性的な炎症が起こります。

これは「慢性胃炎」と呼ばれ、多くの人は症状を感じないまま進行していきます。

しかし長い年月をかけて炎症が続くと、胃の粘膜が薄くなったり、細胞の変化を引き起こしたりして、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、そして最終的には胃がんのリスクにもつながることがあるのです。

🧠 知っておきたい豆知識

- ピロリ菌は人から人へと感染する可能性があるため、家族内感染にも注意が必要です。

- 自分が感染していたら、家族の検査をすすめることも大切です。

- 感染してもすぐに症状が出るわけではないため、「元気だから大丈夫」とは限りません!

ピロリ菌は、目に見えないけれど胃の中でじわじわ悪さをするタイプの敵です。

② ピロリ菌が引き起こす病気

「ピロリ菌に感染しているだけじゃ、特に症状もないし大丈夫じゃないの?」

――そう思っていませんか?

実はそれ、ちょっと危険な勘違いかもしれません。

ピロリ菌は、長い時間をかけて胃の中にダメージを与え続けることが知られています。

ここでは、ピロリ菌が関係している主な病気について、わかりやすく解説していきます。

🦠 1. 慢性胃炎(まんせいいえん)

ピロリ菌が胃にすみつくと、まず起こるのが「慢性胃炎」。

これは胃の粘膜にじわじわと炎症が起きる状態です。

本人は全く症状を感じないことも多いのですが、

炎症が続くことで胃の粘膜が弱くなり、やがて萎縮性胃炎(粘膜がやせ細る状態)に進行することもあ

ります。

この萎縮性胃炎は、胃がんの土台となる変化です。

💥 2. 胃・十二指腸潰瘍

ピロリ菌が出す毒素や炎症によって、胃や腸の粘膜が傷つくと、**潰瘍(かいよう)**になります。

これが「胃潰瘍」や「十二指腸潰瘍」です。

症状としては…

- 空腹時の胃痛

- 吐き気、胸やけ

- 出血による黒い便(タール便)

などが見られることがあります。

放っておくと穿孔(穴が開く)や出血など、命にかかわるケースも。

⚠️ 3. 胃がん

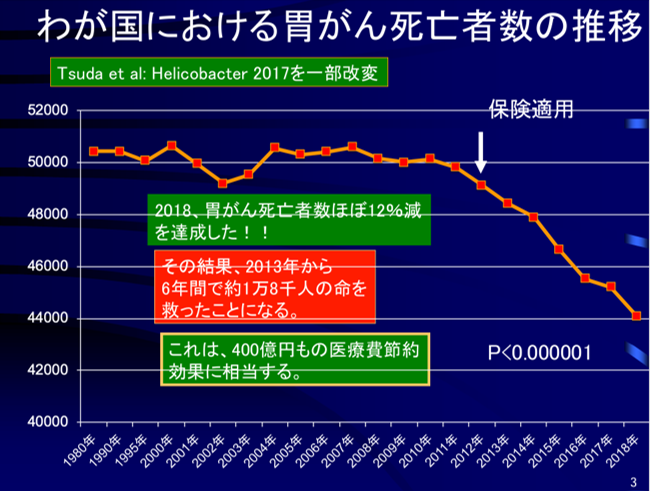

ピロリ菌と最も強く関係している病気が、「胃がん」です。

世界保健機関(WHO)も、ピロリ菌を**発がん性のある病原体(Group I)**としています。

日本では胃がん患者のほとんどがピロリ菌に感染していた、という報告もあるほどです。

ただし、ピロリ菌を除菌することで胃がんのリスクを下げられることが分かってきています。

だからこそ、「感染しているかどうか」を早めに調べることが大切なんです。

🩸 4. その他の病気との関連も?

近年の研究では、ピロリ菌が関係している可能性のある病気として、

- 鉄欠乏性貧血(特に若い女性)

- 慢性蕁麻疹(じんましん)

- 機能性ディスペプシア(胃もたれ、食欲不振など)

なども注目されています。

まだすべてがはっきりしているわけではありませんが、

「ピロリ菌=胃の病気だけじゃないかも?」という視点も重要です。

💡まとめ:症状がなくても要注意!

ピロリ菌に感染していても、最初はほとんど無症状。

でも体の中では、確実に「じわじわと炎症」が進んでいます。

健診で「慢性胃炎」や「萎縮性胃炎」と言われた方は、

一度ピロリ菌の検査を受けてみる価値があります。

③ 感染のチェック方法(検査)

🔬 ピロリ菌の検査は、大きく分けて2種類

ピロリ菌の検査は、大きく以下の2つのタイプに分けられます。

① 現在“感染しているか”を調べる検査(≒ 活動中の菌の有無)

② 過去に“感染していたか”を調べる検査(≒ 抗体の有無)

それぞれの場面で使い分けられますが、診断や除菌の判断には①の「現在の感染状況」を知る検査が重要です。

🧪 主な検査方法

【1】尿素呼気試験(Urea Breath Test)

- 一番おすすめされる「確実性の高い」検査。

- 特別な薬を飲んだあとに呼気(吐いた息)を集め、ピロリ菌の酵素反応があるか調べます。

- 除菌後の効果判定にも使用される標準的な方法。

- 検査時間は30分ほど、痛みなし。

【2】便中抗原検査

- 便を使ってピロリ菌のたんぱく質(抗原)があるかどうかを調べます。

- 精度も高く、特にお子さんや内視鏡ができない方に有効。

- 自宅で便を採って提出できるのも便利な点。

【3】内視鏡+迅速ウレアーゼ試験・組織検査

- 胃カメラ中に胃の粘膜を一部とり、顕微鏡で菌を見たり、反応を見たりする方法。

- 視覚的に胃の状態(萎縮、びらん、潰瘍など)も同時に確認できる。

- 胃がんのリスクがある方には一石二鳥の検査。

【4】血液・尿の抗体検査(※現在の感染状況とは限らない)

- 過去に感染していたかどうかを調べるためのスクリーニング。

- 健診などで用いられることが多い。

- ただし除菌済みでも抗体が残ることがあるため、これだけでは判断が難しい。

🏥 検査はどこで受けられるの?

- 胃腸内科、消化器内科、内科クリニックで対応している施設が多いです。

- 健診で「慢性胃炎・萎縮性胃炎」と書かれた場合、保険診療でピロリ菌検査を受けられることがあります。

④ 除菌治療とは?

「ピロリ菌に感染してることが分かった…!どうすればいいの?」

そんな時は慌てず、**“除菌治療”**を行うことで、ピロリ菌を体の中から追い出すことができます✨

この治療によって、胃潰瘍や胃がんのリスクを大きく減らすことができるのです。

💊 除菌治療って何をするの?

治療法はとてもシンプルで、1週間、薬を飲むだけ。

使うのはこの3つのお薬です:

- 胃酸を抑える薬(PPIまたはPCAB)

→ 胃の中を菌が生きづらい環境に整える - 抗生物質①(アモキシシリン)

- 抗生物質②(クラリスロマイシン など)

これらを1日2回、7日間連続で服用します。

これが「一次除菌」と呼ばれる標準的な治療です。

✅ 除菌の成功率は?

一次除菌の成功率は**約70〜90%**といわれています。

ただし、菌が薬に耐性を持っていたり、飲み忘れがあると失敗することも。

もしうまくいかなかった場合は、**薬を変えて「二次除菌」**を行います。

こちらも7日間で、成功率は高く、ほとんどの方がこれで除菌に成功します。

⚠️ 副作用はあるの?

薬の副作用としてよく見られるのは以下のような症状です:

- 軽い下痢や軟便

- 腹部の不快感

- 味覚の変化(クラリスロマイシンによる)

多くは軽度で一時的なもので、重い副作用はまれです。

症状が気になったときは、すぐに医師に相談してください。

🏥 除菌治療を受けるには?

除菌治療は保険適用で受けられますが、次の2つの条件が必要です:

- 胃カメラ(内視鏡検査)で「ピロリ感染による胃炎」が確認されること

- ピロリ菌の感染が検査で確認されていること

つまり、自己判断で除菌薬を飲むことはできないので、

まずは医療機関での検査と診断が必要になります。

🧪 除菌後も安心は禁物!

除菌に成功しても、胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。

特に以下のような方は、年に1回の胃カメラでの経過観察が推奨されます:

- 除菌前に萎縮性胃炎が強かった方

- 胃がんの家族歴がある方

- ピロリ感染の期間が長かった方 など

🌱 ピロリ除菌は、“未来への自己投資”

たった1週間の治療で、

将来の胃潰瘍や胃がんのリスクを減らせる。

⑤ まとめ

ピロリ菌は、胃の中にすみついて炎症や病気の原因になる細菌です。

症状がないまま長く感染していることが多く、気づかないうちに胃潰瘍や胃がんのリスクが高くなることもあります。

でも、早めに検査をして感染が分かれば、薬で除菌して予防につなげることができます。

✔ ピロリ菌について覚えておきたいポイント

- 感染は子どもの頃の生活環境が関係しています

- 感染していても症状がないことがほとんどです

- 除菌治療は1週間の内服でできる、比較的簡単な方法です

- 除菌すれば、胃がんのリスクを減らすことができるとされています

こんな方は一度、医療機関で相談を

- 健診で「慢性胃炎」や「萎縮性胃炎」と指摘された

- 胃もたれや胃の不調が続いている

- 胃がんの家族歴がある

ピロリ菌の検査や治療は、自分の健康を守る大事なきっかけになります。

少し気になっている方は、無理のない範囲で一度チェックしてみてください。 KOY

当ブログ他記事;胃カメラのコツ

他サイト参考:メディカルノート