「気づかないうちに服や肌にくっつき、静かに吸血する―“森の吸血鬼”とも呼ばれるマダニ。

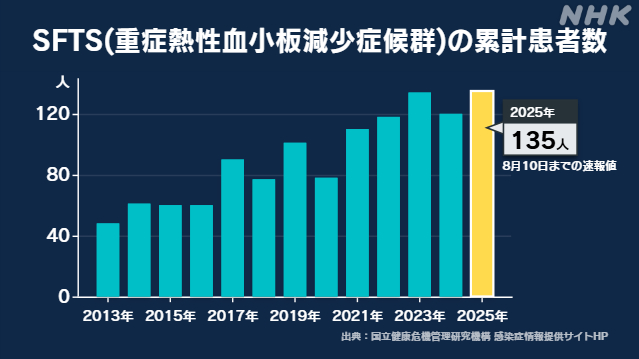

このマダニが媒介する感染症 SFTS(重症熱性血小板減少症候群) の患者数が、2025年はすでに 135人 と過去最多を更新しました(NHK報道より)。

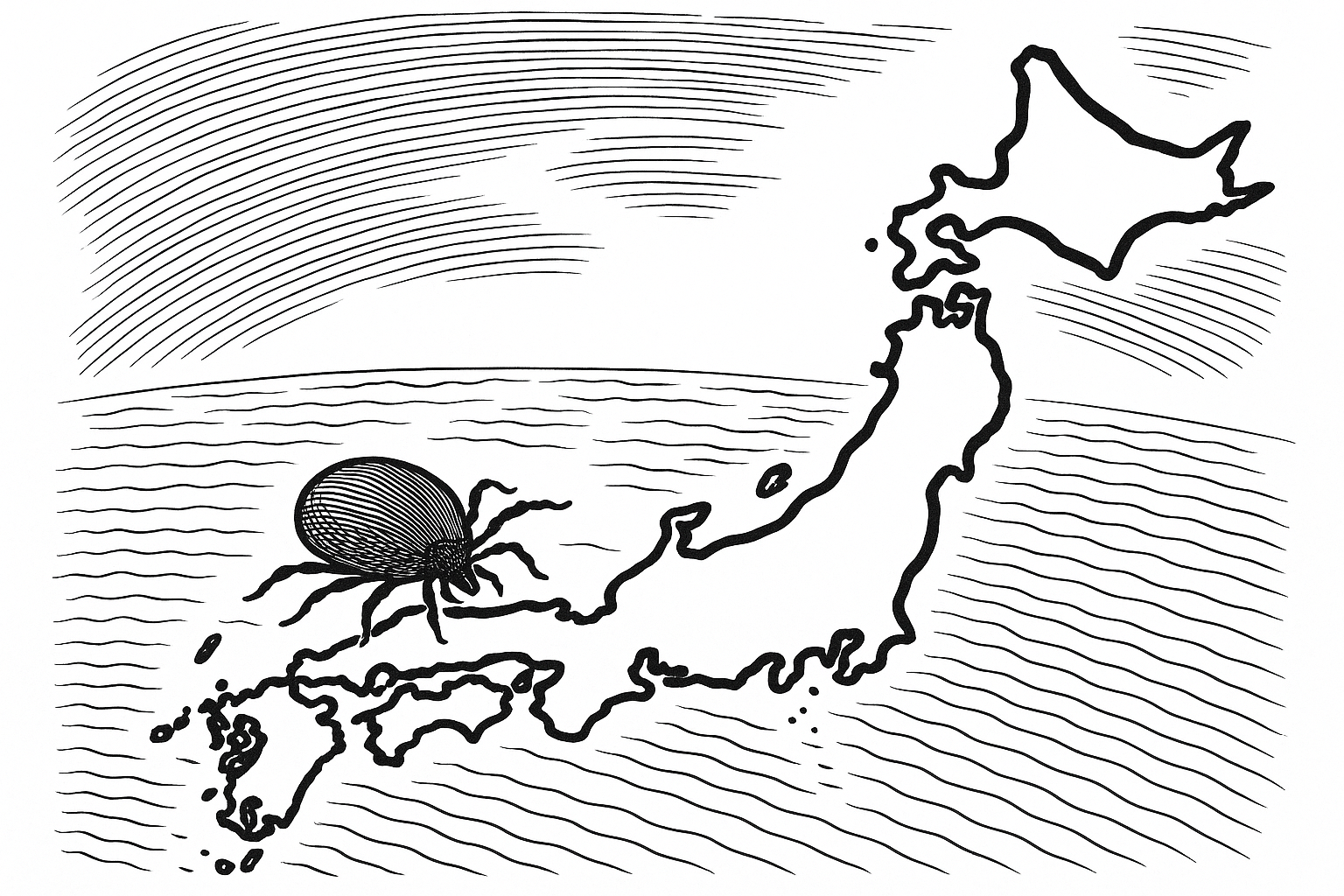

致死率はおよそ 3割 にも達し、これまで西日本を中心に確認されていた感染は、ついに北海道でも報告されるなど、日本全体に広がりつつあります。

登山やキャンプなどアウトドアを楽しむ人はもちろん、庭仕事やペットとの散歩など、日常の身近な場面でも注意が必要です。

本記事では、マダニがもたらす感染症の現状、症状、そして私たちができる予防・対策についてわかりやすく解説していきます。」

当ブログ他記事:マダニ/関東初!、マダニ/過去最多、マダニ/豊田市

第1章 現状データ

2025年、マダニが媒介する感染症 SFTS(重症熱性血小板減少症候群) の感染者数はすでに 135人 に達し、過去最多を更新しました。

これはこれまで最多だった2023年の134人を上回る数字であり、感染の広がりが一層深刻化していることを示しています。

SFTSの**致死率は約27〜30%**と報告されており、いまだに高い水準にとどまっています。

つまり、感染した人の約3人に1人が命を落とす可能性があるという極めて危険な病気です。

抗ウイルス薬などの特効薬はなく、支持療法が中心であることからも、その脅威の大きさが浮き彫りになります。

また、従来は西日本を中心に症例が多く報告されていましたが、2025年には北海道で初めての感染者が確認されました。

これは感染地域が全国へ拡大していることを意味し、今後は「西日本の病気」ではなく、「日本全体で警戒すべき感染症」へと変わりつつあります。

こうした現状は、私たちがこれまで以上にマダニ対策を意識しなければならないことを強く示しています。

第2章 マダニとは?

マダニは、クモやサソリと同じ**節足動物(ダニ目マダニ科)**に属する外部寄生虫で、動物や人間の血を吸って生きています。体長は数ミリ程度と小さく、吸血すると数倍に膨らむのが特徴です。世界では800種以上、日本では 50種以上 のマダニが確認されており、その多くがウイルスや細菌などの病原体を媒介する可能性を持っています。

しかし一般的な認知度は低く、蚊やハエのように「よく見る害虫」とは違って、普段の生活で目にする機会が少ないため、危険性が過小評価されがちです。実際には、一度かまれると数日間しっかりと皮膚に食いつき続けるため、病原体が体内に侵入するリスクが高いのです。

もともとマダニは山林や草原など自然環境に多く生息していました。しかし、近年は シカやイノシシなどの野生動物 が人里へ出没するようになり、マダニの生息域も私たちの生活圏に近づいてきています。その結果、公園や畑、住宅地の裏庭など、日常生活に身近な場所でもマダニに遭遇する可能性が高まっています。

「アウトドアをしないから大丈夫」とは言えないのが現状です。マダニは静かに、しかし確実に私たちの生活圏へ侵入しているのです。

第3章 主なリスク

1. SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

マダニが媒介する代表的な感染症が SFTS です。ウイルス感染により、発熱・消化器症状(吐き気、下痢、腹痛)・倦怠感などが数日から1週間続きます。血小板や白血球が減少するため、出血傾向や免疫力低下を引き起こし、重症化すると意識障害や多臓器不全に至ることもあります。

現時点で 有効なワクチンや特効薬はなく、治療は点滴や対症療法に限られています。そのため致死率は 約27〜30% と非常に高く、感染した場合のリスクはきわめて大きいといえます。特に高齢者や基礎疾患を持つ人では重症化のリスクが高く、命を落とすケースも少なくありません。

2. アルファガル症候群(肉アレルギー)

マダニによるリスクはSFTSだけではありません。マダニに刺されたことがきっかけで、肉や乳製品に対する重度のアレルギーを発症することがあり、これを アルファガル症候群 と呼びます。

症状はユニークかつ深刻です。これまで普通に食べていた 牛肉や豚肉、鶏肉、チーズや牛乳 が突然食べられなくなり、摂取すると蕁麻疹や腹痛、ひどい場合にはアナフィラキシーショックを起こすこともあります。実際に「チーズも牛乳も全部ダメになってしまった」と語る患者の声も報告されています。日常生活に直結するインパクトの大きい病気です。

第4章 対策・予防

マダニによる感染症を防ぐためには、まず「刺されないこと」が何よりも大切です。そのために、アウトドアや庭仕事の際には以下の点を意識しましょう。

身を守る服装

- 長袖・長ズボン・帽子を着用し、肌の露出をできるだけ減らす

- 服の色は明るめを選ぶとマダニを見つけやすい

- ディートやイカリジンを含む虫よけ剤を衣服や肌に使用する

さらに効果を高めるには、ズボンの裾を靴下に入れるなどしてマダニが肌に直接触れない工夫も大切です。

家に帰ったら

- 家の中に入る前に、服をできれば外で脱いでマダニを持ち込まない

- シャワーや入浴で全身をよく洗い、鏡で肌をチェックする

- 髪の毛や耳の後ろ、わきの下、足首周りなど、隠れやすい部位は特に注意

- ペットも散歩後にはブラッシングしてチェックを忘れずに

もし刺されたら?

- マダニは皮膚にしっかり食いついて離れにくいため、無理に引き抜こうとしないことが重要です。

- そのまま早めに医療機関を受診し、適切に除去してもらいましょう。

- 刺された後に発熱や倦怠感、下痢、発疹などの症状が出た場合は、SFTSなどの可能性があるため速やかに受診してください。

- さらに、まれではありますが**アルファガル症候群(肉や乳製品アレルギー)**を発症することもあり、体調の変化には注意が必要です。

🔑 まとめ

マダニ対策は「外で刺されない工夫」と「帰宅後のチェック」の二段構えが基本です。刺されたら自分で処置せず、必ず医療機関へ。

まとめ

マダニは小さな存在ですが、SFTSのような致死率の高い感染症や、生活に大きな影響を与える**肉アレルギー(アルファガル症候群)**を引き起こす危険があります。

大切なのは「刺されない工夫」と「早めの気づき」。長袖・虫よけ・帰宅後のチェックといった基本的な対策を徹底することで、多くのリスクを避けることができます。

もし刺されてしまった場合は、自分で無理に取らず医療機関へ。

安心してアウトドアや日常生活を楽しむために、ぜひ今日からマダニ対策を意識してみてください。

KOY