朝、重い足取りで会社に向かう。

デスクに座っても集中できず、いつもなら30分で終わる作業に2時間もかかってしまう。

「やる気が出ない」「頭がぼんやりする」「なんとなく調子が悪い」

——そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。

実は、この「なんとなく不調」が、日本経済に深刻な打撃を与えていることが最新の研究で明らかになりました。

横浜市立大学の研究チームが発表した調査結果によると、メンタル不調による経済損失は年間4.8兆円。

これは日本のGDPの約1.1%に相当する巨額な数字です。

この4.8兆円という金額がどれほど大きいかを実感するために、他の数字と比較してみましょう。

精神疾患の治療などにかかる医療費の実に7倍、日本の防衛費(約5.4兆円)にも匹敵する規模です。

つまり、目に見えないメンタル不調が、国家予算級の経済損失を生み出している計算になります。

従来、メンタルヘルスの問題は「個人の問題」として扱われがちでした。

しかし、この研究結果は、それが社会全体の経済活動に与える影響の大きさを数値で示した点で画期的です。

うつ病や不安障害といった診断レベルの疾患だけでなく、

「気分が沈む」「眠れない」といった軽微な心身の不調を抱えながら仕事を続ける人々の存在が、

実は日本の生産性に大きな影を落としていたのです。

では、なぜこれほどまでに大きな経済損失が生まれているのでしょうか。

そして、この問題にどう向き合っていけばよいのでしょうか。

最新の研究データを基に、現代日本が直面するメンタルヘルス問題の実態に迫ります。

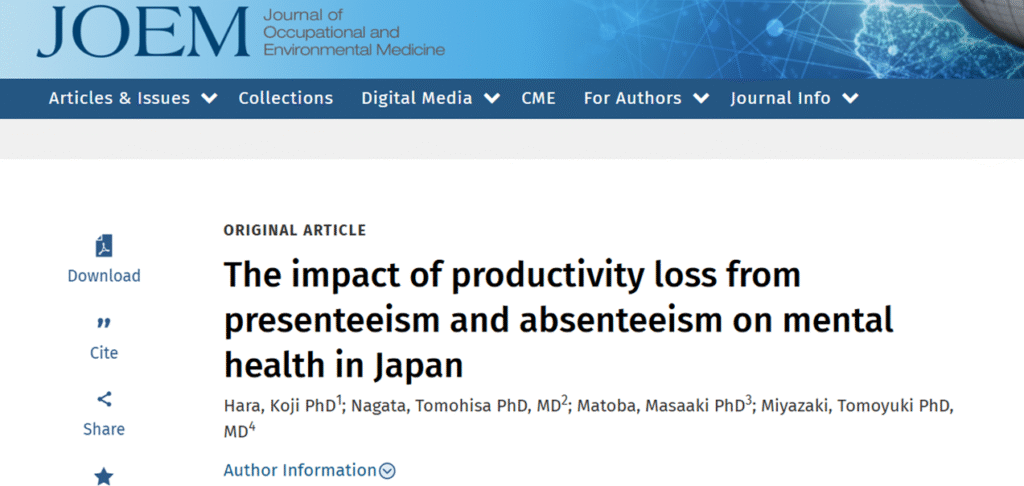

🔎 論文情報

- タイトル(英文):

The impact of productivity loss from presenteeism and absenteeism on mental health in Japan

横浜市立大学大学院・原広司准教授らによる研究です。

arxiv.org+10yokohama-cu.ac.jp+10nazology.kusuguru.co.jp+10 - 掲載誌・DOI:

米国の『Journal of Occupational and Environmental Medicine』に、2025年5月28日付けで掲載されたことが確認されています。

nazology.kusuguru.co.jp - アクセス方法:

英文概要とPDFが、横浜市立大学公式サイトで公開されています(2025年6月11日付プレスリリースに添付)

yokohama-cu.ac.jp+2yokohama-cu.ac.jp+2yokohama-cu.ac.jp+2

① 研究データの詳細解説:4.8兆円の損失の中身とは?

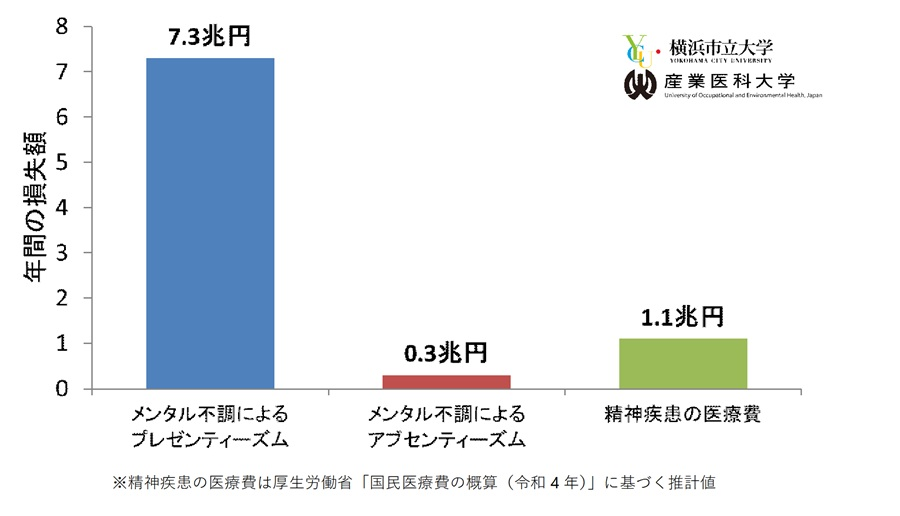

横浜市立大学の研究チームが明らかにした「年間約4.8兆円」という経済損失。

この数字には、2つの要素が大きく関与しています。

それが 「プレゼンティーズム(Presenteeism)」 と **「アブセンティーズム(Absenteeism)」です。

プレゼンティーズムとは?

プレゼンティーズムとは、「出勤はしているものの、心身の不調によって本来のパフォーマンスが発揮できていない状態」を指します。

たとえば、うつ症状で集中力が続かず、ミスが増えたり作業効率が下がったりするケースが典型です。

このプレゼンティーズムによる損失は、年間で約4.67兆円と試算されています。

実は、全体の経済損失の約97%がこの「働いているけれど、力を出し切れない」状態から生じている

のです。

それだけに、見えにくいけれど深刻な問題だと言えるでしょう。

アブセンティーズムとは?

一方、アブセンティーズムとは「欠勤」や「休職」を意味します。

こちらもメンタルヘルスの不調が原因で発生しますが、

数字としては年間約0.19兆円にとどまっています。

驚くべきは、「休んでいる人」より「無理して働いている人」の方が、結果的に経済的損失が大きいという点です。

② 現場の実態

年間4.8兆円という莫大な経済損失の背景には、数字だけでは見えてこない“現場のリアル”が隠れています。

それは、毎日のように繰り返される、**「いつも通りに出勤する」けれど、「実は心がついてきていない」**という現実です。

「気分が沈む」「眠れない」…でも出勤する

「なんとなくやる気が出ない」「寝ても疲れがとれない」「職場に行こうとするとお腹が痛くなる」――。

そんな体と心のサインを無視して、毎朝の通勤電車に揺られて出勤する人は少なくありません。

横浜市立大学の研究でも、プレゼンティーズムによる損失が圧倒的に大きいことが示されました。

つまり、「休むほどではないけれど、明らかに不調を抱えている状態」が、職場には広がっているのです。

ストレスの正体とは?

「上司の期待がプレッシャーに感じる」「成果主義の評価が怖い」「人間関係に気を遣いすぎて疲れる」――。

働く人のストレスの多くは、**“対人関係”や“評価の不安”**といった心理的な要因に根ざしています。

こうした慢性的なストレスは、うつ病や不安障害などのメンタル不調の引き金となり、

やがて睡眠障害や集中力低下といった“仕事に直接影響する症状”へと発展します。

「がんばっている人」ほど見逃される

興味深いのは、メンタルに不調を抱える人ほど「まじめで責任感が強い」「頑張り屋」といった性格傾向があること。

周囲からは「ちゃんとやっている」「文句を言わない人」と見られている分、

本人も不調を訴えにくく、周囲も気づきにくいのが現実です。

③ 実際の事例

🗣️ 事例紹介:人間関係のストレスから休職を繰り返したAさん(関西・教育系企業)

関西の教育系企業に勤務する Aさん(男性) は、他部署との連携業務への対応で「なぜできない?」と叱責され、次第に眠れなくなり、精神科を受診。

処方された薬で頭がぼんやりして仕事に支障が出たため、1度目の休職に至りました。

職場では「前半は普通に見える」「頑張らないとダメだろ」と同僚や上司からも理解されず、

「自分はおかしいのか」と孤独を抱えたとのこと。

部署異動を経て、双極Ⅱ型障害と診断され、正しい治療を受けることで復職。その後体調を整え、リハビリ出勤を経て昇進するまでに回復しました。

「週の前半は大丈夫でも後半になると意識が朦朧として…腫れ物のように扱われるのも悲しかった」

このように、表面は普通に見えても内側では深刻な葛藤が続いている現場実態が浮き彫りになっています。

🌍 一般的な背景:雑談の少ない職場ほど不調者が増える

三鬼商事による2020年のレポートでは、静かで雑談が少ない職場ほど、メンタル不調に陥る社員が増えやすい現象が指摘されています。

en.wikipedia.orgsdgs.yahoo.co.jp+3e-miki.com+3jinjibu.jp+3

背景には、日常のほんのわずかなコミュニケーションが持つ「心の支え」や「緩衝機能」があるため、と説明されています。

④ 企業・社会への影響:放置できない“見えない損失”

メンタルヘルスの問題は、本人にとって深刻な苦しみであるだけでなく、

企業や社会全体にとっても、無視できない影響を及ぼしています。

それは、単なる「気分の問題」でなく、組織のパフォーマンスと国家経済に関わる重大なテーマです。

📉 生産性の低下:静かに進む“経済的出血”

プレゼンティーズムによって引き起こされる生産性の低下は、直接的な欠勤以上に深刻です。

集中力の欠如、判断力の低下、業務の遅延、チーム内の連携不良――。

これらが積み重なることで、**目に見えない“生産性の損失”**がじわじわと広がっていきます。

しかもこの損失は、企業の財務諸表には現れにくく、「なんとなく最近パフォーマンスが落ちている」といった感覚的な問題として処理されがちです。

しかし、横浜市立大学の試算によれば、この「なんとなく」が年間4.8兆円という国家的損失につながっているのです。

👥 人材流出リスク:優秀な人から去っていく

もうひとつ見逃せないのが、長期的な人材流出のリスクです。

メンタルヘルス不調に気づかず、あるいは気づいても適切にサポートされない職場では、

「もうこれ以上続けられない」と感じて離職する人が増えます。

とくに真面目で責任感の強い人材ほど、ギリギリまで我慢し、ある日突然限界を迎える傾向があります。

その結果、企業は貴重な戦力を失い、採用・育成コストも再び発生します。

🏥 医療費の増大:社会保障への圧力

メンタル不調が長期化すれば、やがてはうつ病や不安障害、身体症状などへと進行し、

医療費・社会保障費の増加というかたちで、国の財政にも影響を及ぼします。

実際、プレゼンティーズムによる経済損失(約4.67兆円)は、精神疾患の医療費(約6600億円)の7倍に

も上るとされています。

これは、**「予防と早期介入の方が圧倒的にコスト効率が良い」**ことを意味しています。

メンタルヘルスの問題は、「個人の弱さ」ではなく、「職場環境の課題」であり、「社会全体の構造的なテーマ」です。

⑤ 対策・解決策の提示

① 企業レベルの取り組み

● ストレスチェックの義務化と集団分析

厚生労働省の「こころの耳」でも紹介されているように、企業は年1回以上のストレスチェック実施と、集団分析→職場環境改善へつなげる流れが制度化されています

reloclub.jp+5kokoro-mental.com+5shinko-jp.com+5。

これにより、潜在的に不調を抱える人を早期に察知し、全社的アプローチが可能になります。

● ラインケア体制の構築

管理職による「いつもと違う」兆候への気付きが重要です。「ラインケア」と呼ばれ、部下のストレスサインに敏感になれる組織文化が企業全体の支えになります

● 内部・外部EAPの併用

産業医など社内専門職による内部EAP、外部カウンセラー活用の外部EAPを併用する企業が増加中。

たとえば、アビームコンサルティングや友伸エンジニアリングなどでは、産業医面談+外部相談窓口の展開で早期ケアを行っています

md.reserva.be+4reloclub.jp+4shinko-jp.com+4。

● メンタルヘルス研修・セルフケア教育

企業はe‑ラーニングや対面研修を通じて、セルフケア法やメンタルヘルスの基礎知識を全従業員に教育。

厚労省の教材や外部専門家導入によって、気付きと対処のスキルを職場に浸透させていますhss.wellcoms.jp。

● 職場環境の物理的・心理的改善

照明・休憩スペースなどのオフィス環境整備、コミュニケーション活性化を支援するミーティング導入など、組織風土の改良も有効です

reloclub.jp+2shinko-jp.com+2sanpo-navi.jp+2。

② 個人レベルのセルフケア・オンライン支援

● セルフチェックとセルフケア習慣

「こころの耳」では、疲労チェックリスト・ストレス状況自己診断ツールが提供され、認知行動アプローチを15分e‑ラーニングで学べます

hss.wellcoms.jp+4kokoro.mhlw.go.jp+4kokoro.mhlw.go.jp+4。

当事者が日頃から異変に気づき、適切に対処する入り口となります。

● オンラインカウンセリング・デジタル支援

最近はemolやAwarefy、cotreeなどのデジタル心理ケアアプリ、オンラインカウンセリングサービスが普及。

自宅・職場から匿名でアクセスでき、ハードル低く心の相談ができる環境が整っていますprtimes.jpmd.reserva.be。

✅ 対策まとめ表

| レベル | 対応策 | 効果 |

|---|---|---|

| 企業 | ストレスチェック+分析 | 不調者早期発見 |

| 企業 | ラインケア研修 | 管理者の気づき強化 |

| 企業 | 内外EAP導入 | 専門支援アクセス向上 |

| 企業 | セルフケア教育 | 従業員自身の気づき促進 |

| 企業 | 環境改善 | 心理的安全性アップ |

| 個人 | 自己診断・セルフケア | 自衛力の強化 |

| 個人 | オンライン相談・アプリ | 隙間時間で心ケア |

🔍 ネットで耳にする声(事例)

- 「ラインケアの研修を受けてから、小さな異変にもすぐに声をかけられるようになった」

- 「オンラインカウンセリングを隠れ家のように使えて、相談しやすくなった」

⑤ まとめ

今回取り上げた「年間4.8兆円」という数字は、ただの経済的損失の話ではありません。

それは、毎朝満員電車に揺られながら、誰にも気づかれずに“心の不調”を抱える人々の積み重ねがもたらした結果だと思います。

プレゼンティーズムという静かな現象の背後には、

「今日もがんばらなきゃ」と自分を奮い立たせながら働く、数え切れないほどの“誰か”がいます。

そして今、ようやく企業・社会もその事実に気づきはじめています。

ストレスチェック、EAP、オンライン相談――さまざまな取り組みが少しずつ広がる中で、

メンタルヘルスは“弱さ”ではなく、“守るべき力”という価値観が生まれつつあるのです。

この問題に「解決」はありません。けれど、「向き合う」ことはできます。

組織も、そして私たち一人ひとりも。

静かな不調に、静かに寄り添える社会へ。

それが、4.8兆円を“未来への投資”に変える第一歩なのかもしれません。

KOY

当ブログ他記事:マダニ感染