<1分で解説>iPS細胞を使った心臓病の新しい治験:毎日新聞

心臓病治療に、新たな一歩が踏み出されました。

京都市のバイオベンチャー「アイハートジャパン」と東京女子医大のチームは、iPS細胞から作った心臓の細胞を多層のシート状に加工し、心臓病の患者に移植する治験を開始したと発表しました。

1例目の手術は2025年5月23日に行われ、患者は4週間の経過観察を終えて退院。今後も安全性と効果の確認が進められます。

このニュースを聞いて、私はある光景を思い出しました。

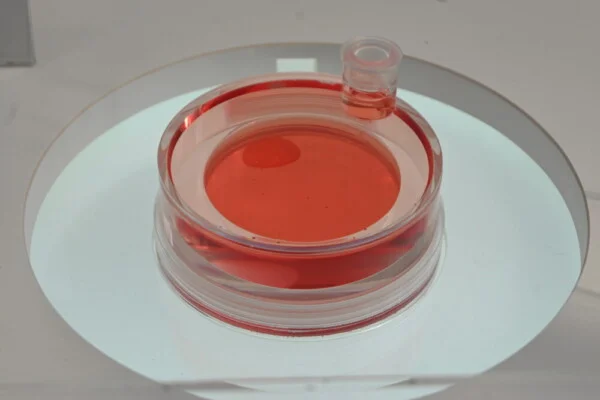

大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンに展示されていた、培養中の心筋細胞。

小さな皿の中で、規則正しくトクトクと動くその細胞は、まさに“生きている心臓の一部”でした。

あの時は「こんなものが医療に役立つ日が本当に来るのだろうか」と思っていましたが、いま、まさにその未来が始まっています。

心臓は損傷するとほとんど再生しない臓器です。薬や手術での治療にも限界があり、移植はドナー不足が大きな壁。

しかし、iPS細胞から作られた心筋シートを貼り付けることで、壊れた部分を修復し、心臓のポンプ機能を回復させる可能性があります。

拒絶反応のリスクも少なく、まさに再生医療の本命といえる技術です。

もちろん、これからの治験では有効性や安全性の確認が欠かせません。

それでも、万博で見た“動く細胞”が、ただの展示ではなく、命を救う治療へとつながっていく――

そんな未来が少しずつ現実になっていることに、胸が熱くなります。

iPS細胞とは?

iPS細胞(アイピーエス細胞)は、**「人工的に作られた、いろいろな細胞に変身できる細胞」**です。

正式には「人工多能性幹(かん)細胞」といい、2006年に京都大学の山中伸弥教授のグループが開発しました。

人の皮膚や血液などの細胞に、特定の遺伝子を加えると、その細胞は“リセット”されて、ほぼ受精卵のような状態になります。

この状態の細胞は、心臓、神経、肝臓、血液…といったあらゆる組織や臓器の細胞に変わる力を持っています。

iPS細胞の特徴は大きく2つあります。

- 自分の細胞から作れるため、拒絶反応が起こりにくい

- 倫理的な問題が少ない(受精卵を使う必要がない)

このため、失われた機能を取り戻す「再生医療」の切り札として期待されており、すでに目や脊髄の病気で臨床研究が始まっています。

最近では、心臓や肝臓、膵臓など、命に関わる臓器の治療にも応用が進んでいます。

なぜこの治験が注目されるのか?

心臓は、私たちの体の中でも特別な臓器です。

一度ダメージを受けると、他の臓器のように自分で修復する力がほとんどありません。

心筋梗塞や心筋症などで傷ついた心筋(心臓の筋肉)は再生せず、その部分は固い“傷跡”に置き換わってしまい、心臓のポンプ機能は弱くなります。

現在の治療は、薬で心臓の負担を減らしたり、ペースメーカーや補助人工心臓でサポートしたり、最終的には心臓移植が選択肢となります。

しかし、移植にはドナー不足や拒絶反応といった大きな壁があります。

今回の治験では、iPS細胞から作った心筋細胞をシート状にして移植します。

この方法の魅力は、

- 患者さん自身の細胞を使えば拒絶反応が起こりにくい

- 失われた心筋を直接「置き換える」ことができる可能性がある

- 人工物ではなく、生きた細胞による修復が目指せる

という点にあります。

つまりこれは、**「壊れた心臓を部品交換する」のではなく、「細胞レベルで蘇らせる」**挑戦です。

まだ始まったばかりですが、心臓病治療の常識を変えるかもしれない大きな一歩として、世界中から注目されています。

治療の仕組み

今回の治療は、iPS細胞から作った心筋細胞を「多層シート」にして、患者さんの心臓に直接貼り付ける方法です。

言葉だけではイメージしにくいかもしれませんが、仕組みは次のようなステップで進みます。

- iPS細胞を作る

患者さんの皮膚や血液から細胞を取り出し、特定の遺伝子を加えて“リセット”します。

こうして作られたiPS細胞は、どんな細胞にも変わる力を持っています。 - iPS細胞を心筋細胞に変える

培養の条件を工夫し、iPS細胞を「拍動する心臓の筋肉細胞」に変化させます。 - 心筋細胞を多層シートにする

心筋細胞を薄く重ね、シート状に加工します。

このシートはやわらかく、心臓の表面に沿うように作られています。 - 心臓に移植する

心臓のダメージを受けた部分に、シートを貼り付けるように移植します。

シートの細胞が拍動し、周囲の心筋とつながることで、ポンプ機能を補います。

この方法の最大の特徴は、心臓の「壊れた部分」を、生きた細胞で直接修復するという点です。

人工物や金属ではなく、自分由来の細胞を使うため、体になじみやすく、長期的な効果が期待されます。

今後の展望と課題

今回の治験は、iPS細胞を使った心臓病治療の第一歩にすぎません。

もし安全性と効果が確認されれば、心筋梗塞や拡張型心筋症など、従来の治療では限界があった病気に対して、新たな選択肢を提供できる可能性があります。

将来的には、患者さん自身の細胞から心筋シートを作り、オーダーメイドで治療する時代が来るかもしれません。

しかし、その道のりは平坦ではありません。

- 有効性の証明:複数の患者さんで効果が安定して得られるかを確認する必要があります。

- 安全性の確保:腫瘍化や不整脈など、移植した細胞が予期せぬ働きをしないかを慎重に評価する必要があります。

- 製造コスト:iPS細胞から心筋シートを作る工程は複雑で、現状では高額です。

- 倫理面と規制:細胞の取り扱いや臨床応用には厳しいルールと社会的理解が求められます。

つまり、実用化までには科学的な検証と社会的な整備の両方が必要です。

それでも、万博で展示された“拍動する心筋細胞”が、展示ケースを飛び出し、病室で命を救う日が来る――そんな未来を、現実に近づける挑戦が今まさに進んでいます。

最後に・・・

iPS細胞を使った心臓病治療の治験は、医学の歴史において大きな節目となる可能性を秘めています。

今回の一歩はまだ小さいかもしれませんが、その先には、心臓移植や人工心臓に頼らずに、自分自身の細胞で心臓を修復できる未来が広がっています。

大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンで見た、皿の中で規則正しく拍動する心筋細胞。

あの光景は、決して遠い未来の夢ではなく、今まさに臨床の場へとつながり始めています。

みなさんも是非見に行ってください!!

KOY

当ブログ他記事:マダニ