最近、夜なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めてしまったりして「朝までぐっすり眠れた日がいつだったか思い出せない…」という方は少なくありません。

厚生労働省の調査によると、日本人の約5人に1人、つまり**およそ20%**が不眠の悩みを抱えているとされています。

これは年齢や性別を問わず、多くの人にとって身近な問題です。

不眠の原因は、ストレス、生活リズムの乱れ、スマホやPCの長時間利用、さらには加齢などさまざまです。

中には、薬を使って眠りをサポートする方もいますが、薬に頼る前にできる工夫や改善法もたくさんあります。

今回は、薬物療法に触れず、「生活習慣」「環境」「心の整え方」など、今日から試せる“薬を使わない不眠対策”をご紹介します。

眠れない夜に悩むあなたのヒントになれば幸いです。

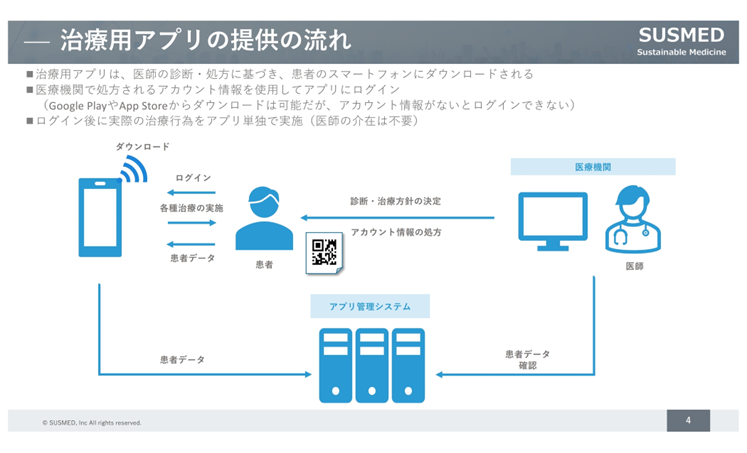

まず、こんなニュースを紹介:

不眠治療アプリ、保険適用へ前進 厚労省調査会が承認変更を大筋了承

厚生労働省の専門調査会は28日、サスメドが開発する不眠治療アプリの製造販売承認の変更を大筋了承した。使用目的などの一部について詳細を詰めるため、書面審議を続ける。正式に了承後、中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)で保険適用の可否や価格を審議する。

保険適用が認められれば、不眠障害向けとして国内初の治療アプリとなる。医師の処方に基づいて使用する。アプリはカウンセリングなどによって症状を改善させる認知行動療法に使う。8週間、就寝・起床や睡眠時間の記録といった指示に従うことで治療効果を得る。不眠の背景にある考え方や行動パターンを修正する。サスメドは2023年2月に医師による対面の認知行動療法を支援する用途でアプリの承認を取得した。24年度の診療報酬改定で不眠症への対面の認知行動療法の保険適用が見送られ、アプリも保険適用されなかった。そこで同社は単体で使用するアプリとして承認の一部変更を申請していた。

欧州や米国の診療ガイドラインは認知行動療法を最初に選ぶ治療(第1選択)に位置づける一方、日本は薬物治療の優先順位が高い。秋田大の三島和夫教授(精神科学)は「軽症から中等症の患者はアプリを含む認知行動療法が第1選択となり得る」と話す。

日本では成人の30%以上に寝つきにくさや夜間に何度も目が覚めるといった症状があり、6〜10%が不眠症とされる。

三島教授によると、医療機関から処方された睡眠薬を服用する患者は約500万人にのぼる。睡眠薬はふらつきや転倒などの副作用のほか、飲み合わせに注意を要する薬が多いといった課題がある。

国内の治療アプリを巡ってはCureApp(キュア・アップ、東京・中央)が開発した禁煙、高血圧の治療用が保険適用され、9月には同社のアルコール依存症のアプリが加わる。塩野義製薬の小児向けの注意欠如多動性障害(ADHD)のアプリも2月に承認された。

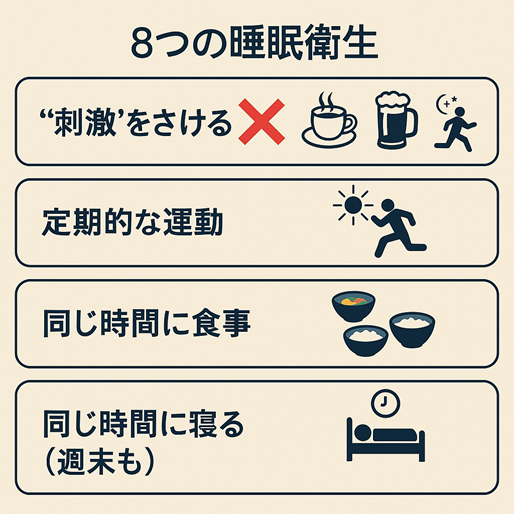

生活習慣の改善

眠りの質を高めるために、毎日の生活リズムを整えることが第一歩です。ちょっとした習慣の積み重ねが、夜の入眠スムーズさや朝の目覚めの良さにつながります。

1. 就寝・起床時間を一定にする

体には「体内時計」があり、これが睡眠と覚醒のリズムを司っています。寝る時間や起きる時間が日によってバラバラだと、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなります。

**ポイントは、休日でも起床時間を大きくずらさないこと。**平日と休日の差を1時間以内に抑えることで、安定した睡眠リズムを保てます。

2. 寝る直前のスマホ・PC使用を減らす

スマホやPCの画面から出るブルーライトは、脳を「今は昼間だ」と錯覚させ、睡眠を促すメラトニンの分泌を妨げます。寝る前1時間はスマホを手放し、部屋の照明も少し落として“眠る準備モード”に切り替えましょう。

どうしても使う場合は、ブルーライトカット機能やナイトモードを活用すると負担が減ります。

3. 寝室環境(温度、照明、音)を整える

快適な睡眠環境は、入眠までの時間や睡眠の深さに大きく影響します。

- 温度は夏26〜28℃、冬18〜20℃を目安に調整

- 照明は暖色系で暗めに

- 音はできるだけ静かに、もしくは小さな環境音(ホワイトノイズや小川のせせらぎなど)を流す

寝室は「眠るためだけの場所」にして、仕事や勉強は別の空間で行うと、脳が「この場所=睡眠」と覚えやすくなります。

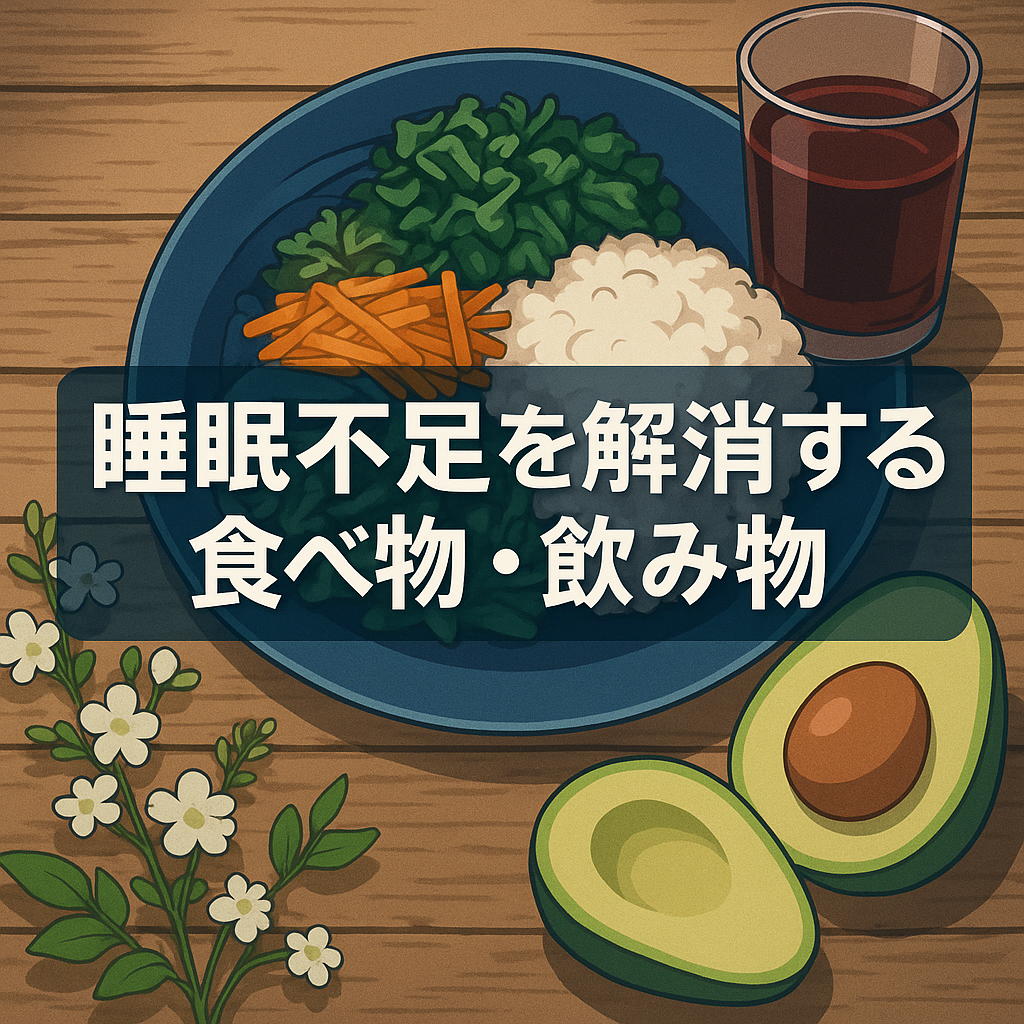

食事・飲み物の工夫

食べ物や飲み物は、睡眠の質に意外と大きく影響します。就寝前の摂取内容や時間を工夫するだけで、眠りやすさや深さが変わってくることもあります。

1. カフェイン摂取の制限(午後以降は控える)

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、脳を覚醒させる作用があります。体内で半分に分解されるまでに約4〜6時間かかるため、午後に摂ったカフェインが夜の睡眠を妨げることも。

目安として、午後2時以降はカフェイン飲料を控えると安心です。カフェインレスのハーブティーや麦茶に置き換えるのもおすすめです。

2. アルコールと睡眠の質の関係

「お酒を飲むと眠くなるから寝酒は良いのでは?」と思いがちですが、実際にはアルコールは眠りを浅くし、夜中に目覚めやすくすることが分かっています。さらに利尿作用もあるため、夜間のトイレ回数が増えることも。

晩酌をする場合は、寝る3時間前までに終えるようにすると、睡眠への影響を減らせます。

3. 軽い夜食のすすめ/避けた方がいい食べ物

空腹すぎると眠れない場合は、消化に良い軽い夜食を少量とるのも一つの方法です。例えば、バナナ、ヨーグルト、温かい牛乳などは胃に優しく、眠りを促す成分も含まれています。

逆に、揚げ物やスパイスの効いた料理、糖分の多いお菓子などは消化に時間がかかり、寝つきを悪くします。就寝前は避けたほうが無難です。

運動と日中の活動

日中の過ごし方は、その日の夜の眠りに直結します。体を適度に動かし、光を浴びることで、体内時計が整い、自然な眠気が訪れやすくなります。

1. 軽い有酸素運動やストレッチ

ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は、心身のリラックスや血流改善に効果的です。とくに朝〜夕方に行うと、夜の深い眠りにつながります。

寝る直前の激しい運動は交感神経を刺激して逆効果になるため、就寝の2〜3時間前までに済ませるのがベスト。夜は軽いストレッチやヨガで筋肉をほぐし、眠る準備を整えましょう。

2. 日中に太陽光を浴びることで体内時計をリセット

人間の体内時計は約24.2時間と、実は少し長めにできています。このズレを毎日リセットしてくれるのが「朝の光」です。

朝起きたらまずカーテンを開けて自然光を浴びるか、外に出て5〜15分程度日光を浴びましょう。これにより、睡眠ホルモンのメラトニンが夜に分泌されやすくなり、自然な眠気を感じられます。

日中も屋外で過ごす時間を意識的に作ることで、より安定した睡眠リズムが保てます。

リラクゼーション法

日中にどれだけ活動しても、寝る前に心と体が緊張していては、なかなか深い眠りには入れません。就寝前は“副交感神経を優位にする”リラックス時間を意識してつくりましょう。

1. 深呼吸、瞑想、マインドフルネス

深呼吸は最も手軽で効果的なリラクゼーション法です。ゆっくり4秒かけて息を吸い、6秒かけて吐き出すだけでも、脈拍が落ち着き、眠気が訪れやすくなります。

瞑想やマインドフルネスもおすすめです。目を閉じて呼吸に意識を向けたり、「今この瞬間」に集中することで、雑念やストレスから解放され、心が落ち着きます。

2. 音楽・アロマ・入浴の活用

- 音楽:クラシックやヒーリングミュージック、自然音(雨音や波の音など)は脳を落ち着かせます。

- アロマ:ラベンダー、カモミール、ベルガモットなどの香りはリラックス効果が高く、眠りをサポートします。

- 入浴:就寝の1〜2時間前に38〜40℃のぬるめのお湯に浸かると、深部体温がゆっくり下がり、自然な眠気が促されます。

こうした小さな習慣を組み合わせることで、「今日もよく眠れそう」という安心感が生まれ、入眠のスムーズさが変わってきます。

睡眠日誌・セルフモニタリング

自分の睡眠の状態を客観的に把握することは、改善への第一歩です。なんとなく「眠れていない」と感じていても、実際にどの時間に寝て、何時に目覚め、どんな要因で中途覚醒したのかを記録すると、原因や傾向が見えてきます。

睡眠日誌に記録する項目の例

- 就寝時刻と起床時刻

- 入眠までにかかった時間(寝つきの速さ)

- 夜中に目覚めた回数と時間

- その日の運動、カフェインやアルコールの摂取

- 日中の眠気や集中力の状態

これらを1〜2週間続けて記録すると、生活習慣や体調との関係性が見えてきます。

例えば「休日に寝坊すると翌日眠れなくなる」「夕方のコーヒーが夜の入眠を妨げている」など、自分なりのパターンを発見できます。

最近では、スマートウォッチや睡眠計測アプリなどを活用して自動でデータを取る方法もあります。大切なのは、記録を取るだけでなく、そこから改善のヒントを得て実践につなげることです。

まとめ・・・

不眠は多くの人が直面する身近な悩みですが、薬に頼らなくてもできる改善方法はたくさんあります。

生活習慣の見直し、食事や飲み物の工夫、日中の活動や光の活用、リラクゼーション法、そして睡眠日誌による自己分析――こうした小さな取り組みを積み重ねることで、眠りの質は少しずつ変わっていきます。

もちろん、すべてを一度に取り入れる必要はありません。自分に合いそうなものから試してみて、少しずつ“眠りやすい体と心”をつくっていきましょう。

次回は、不眠治療のもう一つの選択肢である薬物療法について、効果や注意点をわかりやすく解説します。

今回ご紹介した方法とあわせて、より良い睡眠を手に入れるための参考にしていただければ幸いです。

KOY

他記事:心筋細胞/iPS