便秘と聞くと、多くの方は「お腹が張ってつらい」「スッキリしない」という日常的な悩みを思い浮かべるかもしれません。

しかし、そんな“お通じ”の問題が、実は腎臓の機能を守るヒントになるかもしれない——そんな驚きのニュースが飛び込んできました。

慢性腎臓病(CKD)は、日本だけでも1,300万人以上が罹患しているとされる国民病のひとつ。進行すれば透析が必要になる深刻な疾患ですが、これまで根本的な進行抑制手段は限られてきました。

そんな中、慢性便秘症の治療薬「アミティーザ(一般名:ルビプロストン)」に、腎機能の低下を抑える効果があることが、東北大学などによる臨床試験で世界で初めて確認されたのです。

アミティーザについて説明しながら、ニュースについても紹介していきます!

第1章:アミティーザってどんな薬???

◆ アミティーザってどんな薬?

アミティーザ(商品名、一般名:ルビプロストン)は、慢性便秘症の治療薬として日本を含む世界中で広く使用されています。2006年にアメリカで、そして2012年に日本で承認され、現在では慢性便秘症、過敏性腸症候群(IBS)に伴う便秘、ならびにオピオイド誘発性便秘などに適応を持つ薬剤として活躍しています。

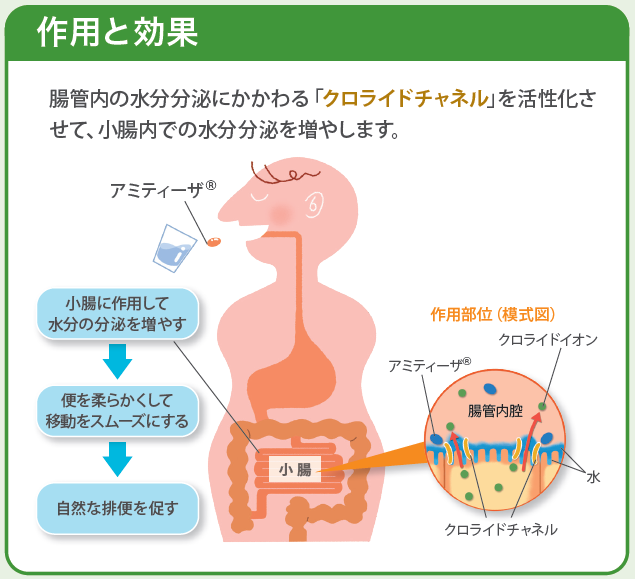

この薬の最大の特徴は、「自然に近い形で排便を促すことができる」という点です。無理に腸を刺激するタイプの下剤とは異なり、腸管の中の水分量を増やして便をやわらかくし、スムーズな排便を助けるという作用を持っています。

◆ どんな仕組みで効くの?

アミティーザは、小腸の上皮細胞に存在するクロライドチャネル(ClC-2)というイオンチャネルを活性化します。これにより腸管内へのクロライドイオンの分泌が促進され、それに伴ってナトリウムや水分が腸内へ引き込まれます。

その結果、腸管内容物が潤い、便が柔らかくなってスムーズに排泄されやすくなるのです。この作用は生理的かつ局所的なもののため、従来の刺激性下剤と比較して、腹痛や下痢といった副作用が起きにくいという点も評価されています。

◆ 主な適応と使用対象

日本では以下のようなケースでアミティーザが使われます:

- 慢性便秘症(器質的疾患に起因しない)

- 過敏性腸症候群(IBS)の便秘型(女性のみ)

- オピオイド誘発性便秘(がんに伴う疼痛治療中の成人)

また、腸管運動が鈍くなっている高齢者や、腹部手術後の患者さんなどにも比較的安全に使用できるため、医療現場でも重宝されている便秘薬の一つです。

◆ 副作用と注意点

アミティーザは比較的副作用が少ないとされていますが、まれに以下のような症状が報告されています。

- 悪心(吐き気)

- 下痢

- 頭痛

- 浮動性めまい

特に服用初期に悪心を感じやすいため、食後に服用することが推奨されています。また、妊婦への使用は基本的に避けるべきとされており、胎児への影響の可能性から慎重な判断が求められます。

第2章:他の便秘薬との使い分けは??

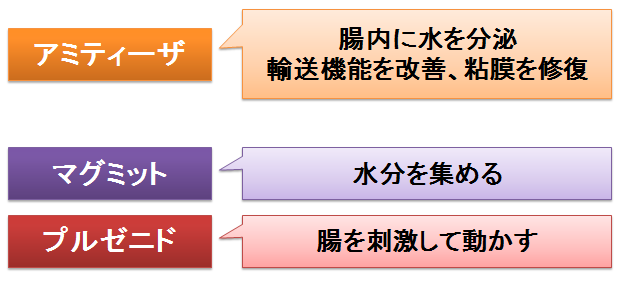

便秘に悩む人の数だけ、便秘薬の種類があります。では、その中でアミティーザはどんな場面で選ばれるべき薬なのでしょうか?

ここでは、主な便秘薬の種類とその特徴、そしてアミティーザとの**「使い分けのポイント」**について解説していきます。

◆ 便秘薬にはどんな種類があるの?

現在、便秘の治療に使われる薬剤は大きく分けて以下の5つに分類されます。

| 分類 | 主な薬剤 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 浸透圧性下剤 | 酸化マグネシウム、ラクツロースなど | 腸管内に水分を引き込んで便を柔らかくする |

| 刺激性下剤 | センノシド、ピコスルファートナトリウムなど | 腸を刺激してぜん動運動を促進する |

| 上皮機能変容薬 | アミティーザ、リンゼスなど | 腸管上皮の水分分泌を促進し、自然な排便を助ける |

| 胆汁酸トランスポーター阻害薬 | グーフィス(エロビキシバット) | 胆汁酸を利用して腸の運動を活発化 |

| 消化管運動改善薬 | モサプリドなど | 消化管全体の運動を調整して便通を改善 |

◆ アミティーザの強みと適した場面

アミティーザは「上皮機能変容薬」に分類され、自然な排便を促すことが最大の特徴です。特に以下のようなケースで選ばれやすい傾向があります:

- 慢性便秘が長期間続いているが、刺激性下剤は効きすぎる/副作用が強い

- 腹痛を起こしやすく、マイルドな効果を求めている

- 腸の働きが低下している高齢者、術後患者

- オピオイド使用中で刺激性下剤が無効な場合

刺激性下剤のような「即効性」はやや劣るものの、習慣性や耐性がつきにくく、毎日継続して安心して使える便秘薬として評価されています。

◆ 他の薬とどう使い分ける?

🔹 刺激性下剤(センノシドなど)との違い

- 刺激性下剤は「今夜出したい!」という即効性を求めるケースには有効です。ただし、**長期使用によって耐性がついたり、腸の動きが逆に弱くなる(大腸黒皮症など)**こともあるため、常用は控えるべきです。

- 一方、アミティーザは持続的な排便リズムを作るのに向いており、慢性的な便秘にぴったりです。

🔹 浸透圧性下剤(マグネシウム製剤など)との違い

- マグネシウム製剤はコストが安く効果もマイルドですが、高齢者や腎機能低下患者では高マグネシウム血症のリスクがあり、使い方に注意が必要です。

- アミティーザは全身への影響が少なく、腎機能への影響もほとんどないため、腎障害患者にも比較的安心して使えます(※ただし、今後の研究によりより深く検討が進む可能性あり)。

🔹 新薬(リンゼス、グーフィスなど)との比較

- リンゼスは「お腹が張る・痛むタイプの便秘(IBS-C)」に特に効果的。

- グーフィスは食後に使用し、胆汁酸の流れを利用して便通を促す新しい機序の薬です。

- それに対してアミティーザは、食後服用で吸収が安定し、特に腸の動きが弱っているタイプの便秘に適応があります。

◆ 併用・切り替えの考え方

医師の判断のもとで、以下のような工夫も行われています:

- 浸透圧性下剤やマグネシウム製剤と併用して効果を補う

- 刺激性下剤を徐々に減らして、アミティーザへ切り替える

- 「外来で便秘薬を卒業したい患者さん」に第一選択として処方する

◆ まとめ:アミティーザは「やさしく長く使える」選択肢

便秘薬には即効性・コスト・使いやすさなどさまざまな特徴がありますが、アミティーザは**「継続的な便通改善」と「安全性」**を両立した選択肢です。

「刺激しすぎない、けれど確実に働いてくれる」

そんな、腸にやさしいパートナーとして、アミティーザは今後ますます活用される場面が増えていくでしょう。

【ニュース】便秘薬が腎臓守る可能性=東北大など、治験で初確認―CKD治療の新たな選択肢に

東北大などの研究チームは30日、便秘症治療薬ルビプロストンに、慢性腎臓病(CKD)の進行を抑える働きがあることを臨床試験(治験)で確認したと発表した。ヒトで腎機能を保つ効果が示されたのは初めて。CKD治療の新たな選択肢となる可能性がある。論文は米科学誌サイエンス・アドバンシズに掲載された。

国内では成人の約8人に1人がCKDと推計される。進行すると人工透析が必要になるが、腎臓の働きそのものを改善する薬はこれまでなかった。

阿部高明・東北大大学院教授らは、CKD患者に多い便秘が腸内環境を乱し、腎機能を低下させていると仮定。2016~19年、腎機能が中~高度に低下した患者118人を対象に、薬を飲むグループと偽薬を飲むグループに分け、24週間経過を追った。

その結果、薬を投与したグループでは腎臓の働きを示す指標の悪化が抑えられていた。特に機能低下が中程度の人は、少ない薬量でも効果が確認された。

さらに詳しい分析で、ルビプロストンが腸内細菌の働きを変え、「スペルミジン」という物質を増やすことが判明。マウスを使った実験で、スペルミジンを与えると腎機能が改善されることが確認された。

スペルミジンが、腎臓の細胞内でエネルギーをつくるミトコンドリアの働きを助け、機能低下を防ぐと考えられるという。

研究チームは「腸内環境を整えることで腎機能を守れる可能性がある。今後は薬の効果が見込まれる患者グループを特定し、治験を進めたい」としている。

最後に・・・

便秘は日々の生活にじわじわと影響を与える、身近だけれど決して侮れない症状です。

そんな便秘に対して、アミティーザは比較的副作用が少なく、高齢者にも安心して使える治療薬として、多くの現場で選ばれています。

実際に私も使用する場面は多いです。

そして今、そのアミティーザが**「腎臓を守る可能性」**を秘めているという研究成果が発表され、医療界でも大きな注目を集め始めました。

便秘薬としての役割にとどまらず、全身の健康を支える新しい可能性——それが今、アミティーザに求められています。

腸と腎の“意外なつながり”を示したこの発見は、医療の未来をちょっとだけワクワクさせてくれる、そんなニュースでした~。

シツコイようですが、便秘が続く方はたまに大腸カメラ検査をしてくださいね。

koy

他ブログ記事:便秘との付き合い