健康診断で「脂肪肝」と指摘されるは多いです。

「お酒をそんなに飲んでいないのに、なぜ?」と驚く方も少なくありません。

実は脂肪肝は、飲酒習慣のない人にも起こりうる病気で、現代日本人の約3割に見られるといわれています。

多くの場合は自覚症状がなく、気づかないうちに進行してしまうのが特徴です。

放置していると脂肪肝炎(NASH)、さらには肝硬変や肝がんへと進むリスクもあります。

一方で、生活習慣の見直しによって改善できる病気でもあります。

本記事では、脂肪肝の原因・症状・診断方法・改善法について解説します。

第1章 脂肪肝とは?

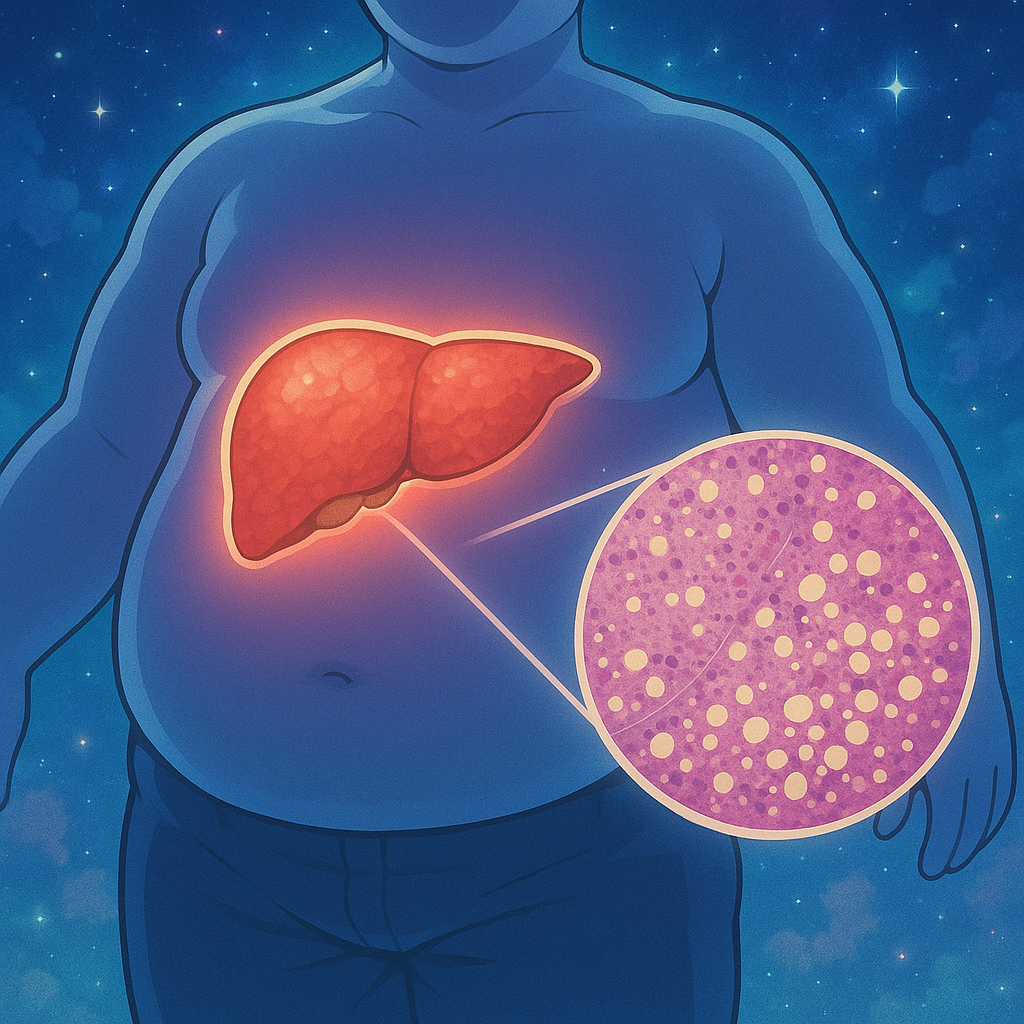

脂肪肝とは、その名の通り肝臓に脂肪がたまりすぎた状態を指します。

通常、肝臓には少量の脂肪しか存在しませんが、全体の30%以上の肝細胞に脂肪が沈着すると「脂肪肝」と診断されます。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、多少の異常があっても自覚症状が出にくい臓器です。

そのため、脂肪肝も健康診断の血液検査(AST・ALTの上昇など)や、腹部超音波検査で偶然見つかることが多いのです。

脂肪肝には大きく分けて2つのタイプがあります。

- アルコール性脂肪肝:長期間にわたり多量の飲酒を続けた結果、肝臓に脂肪がたまるタイプ。

- 非アルコール性脂肪肝(NAFLD):飲酒量が少ないにもかかわらず、肥満・糖尿病・高脂血症など生活習慣が原因となって起こるタイプ。

近年特に問題となっているのは、後者の非アルコール性脂肪肝(NAFLD)です。

日本人の生活習慣の変化に伴い、NAFLDは増加の一途をたどっており、成人の約3人に1人が脂肪肝を持っていると推定されています。

「お酒を飲まないから大丈夫」とは言えない時代になっているのです。

アルコール性脂肪肝とNAFLDの比較表

| 項目 | アルコール性脂肪肝 | 非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD) |

|---|---|---|

| 主な原因 | 長期間にわたる過剰な飲酒 | 肥満、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドロームなど |

| 診断の基準 | アルコール摂取量が多い(男性:1日30g以上、女性:20g以上の飲酒が目安) | アルコール摂取が少ない(上記基準以下)にもかかわらず脂肪肝がある場合 |

| 好発年齢 | 中年以降、飲酒習慣のある人 | 40〜60代に多いが、若年者や子どもにも増加傾向 |

| 自覚症状 | ほとんどなし(進行すると倦怠感など) | ほとんどなし(進行すると肝炎・肝硬変のリスク) |

| 進行の可能性 | 脂肪肝 → アルコール性肝炎 → 肝硬変 → 肝がん | 脂肪肝 → 非アルコール性脂肪肝炎(NASH) → 肝硬変 → 肝がん |

| 改善のポイント | 禁酒が最も重要 | 食事改善・運動習慣・体重管理 |

| 合併症リスク | 肝障害が主 | 肝障害に加え、動脈硬化・心筋梗塞・脳梗塞など生活習慣病関連疾患 |

第2章 脂肪肝の原因と症状は?

脂肪肝の原因

脂肪肝は、肝臓に「脂肪がたまりすぎてしまう」ことで起こります。

その背景には、日常生活の中での習慣が大きく関わっています。

- お酒の飲みすぎ

長期間にわたり多量のお酒を飲み続けると、肝臓に負担がかかり脂肪がたまりやすくなります。 - 食べすぎ・偏った食生活

揚げ物やスイーツ、甘い飲み物をよく口にする人は要注意。糖や脂質のとりすぎが原因で肝臓に脂肪がたまります。 - 運動不足

消費するエネルギーが少ないと、余分なエネルギーが脂肪に変わり、肝臓に蓄積していきます。 - 肥満や生活習慣病

肥満、糖尿病、高血圧、高コレステロールなどは脂肪肝と強く関わっています。 - 薬や体質の影響

一部の薬や、もともとの体質によって脂肪肝になりやすい人もいます。

脂肪肝の症状

実は、脂肪肝は初期にはほとんど症状がありません。

そのため「沈黙の病気」と呼ばれることもあります。

- 初期~軽度の脂肪肝

自覚症状はほとんどなし。健康診断で肝機能(AST/ALT)が高いと言われて気づくことが多いです。 - 進行すると

・体がだるい

・食欲が落ちる

・右わき腹のあたりが重い - さらに悪化すると

黄疸(肌や白目が黄色くなる)、お腹に水がたまる(腹水)、むくみや吐血など重い症状が出て、肝硬変や肝がんにつながる危険もあります。

脂肪肝の「原因」と「症状」まとめ表

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 主な原因 | お酒の飲みすぎ、食べすぎ、甘い飲み物、運動不足、肥満、糖尿病など | 日常生活の習慣が大きく関係 |

| 初期の症状 | ほとんどなし | 健診で見つかることが多い |

| 進行した症状 | 体のだるさ、食欲低下、右わき腹の重さ | 生活に支障が出始める |

| 重症化すると | 黄疸、腹水、むくみ、吐血など | 肝硬変・肝がんにつながる危険あり |

第3章 脂肪肝はどうやって分かる?(診断方法)

脂肪肝は自覚症状が少ないため、健康診断や人間ドックで偶然見つかることが多い病気です。

「肝機能が少し高いですね」と言われて詳しく調べると、実は脂肪肝だった、というケースも少なくありません。

では、医療機関ではどのように脂肪肝を調べるのでしょうか?

1. 血液検査

- 健診で行うAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの肝機能検査。

- 脂肪肝ではこれらの数値が軽度~中等度上がることがあります。

- ただし、数値が正常でも脂肪肝の人はいるので、血液検査だけでは判断できません。

2. 超音波検査(エコー)

- 最も一般的な脂肪肝の検査方法。

- 肝臓に脂肪がたまると「白っぽく見える」ため、画像で確認できます。

- 痛みもなく、健診や外来で簡単に受けられます。

3. CT・MRI検査

- エコーよりも詳しく脂肪の量を評価できる方法。

- 特にMRIは肝臓にどのくらい脂肪が蓄積しているかを数値で測定でき、研究や専門外来でよく使われます。

4. 肝生検(かんせいけん)

- 肝臓に細い針を刺して小さな組織を取り出し、顕微鏡で詳しく調べる検査。

- 「脂肪肝」なのか、「脂肪肝炎(NASH)」に進んでいるのかを正確に判断できます。

- 少し侵襲的(体に負担あり)なので、必要な場合に限って行われます。

脂肪肝の診断方法まとめ表

| 検査方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 血液検査 | AST、ALT、γ-GTPの値で肝機能を見る | 健診で簡単にわかる | 正常でも脂肪肝の可能性あり |

| 超音波検査 | 肝臓の脂肪を白っぽく映す | 痛みなし、外来で受けやすい | 詳細な進行度はわかりにくい |

| CT/MRI | 脂肪の量を数値で測定可能 | 精度が高い、詳細な評価 | 費用が高い、放射線被ばく(CT) |

| 肝生検 | 組織を直接調べる | NASHや線維化の診断に有用 | 体への負担があるため必要時のみ |

第4章 放っておくとどうなるの?

脂肪肝は「ただ脂肪がついているだけだから大丈夫」と思われがちですが、実はそのまま放置すると深刻な病気へ進んでしまうことがあります。

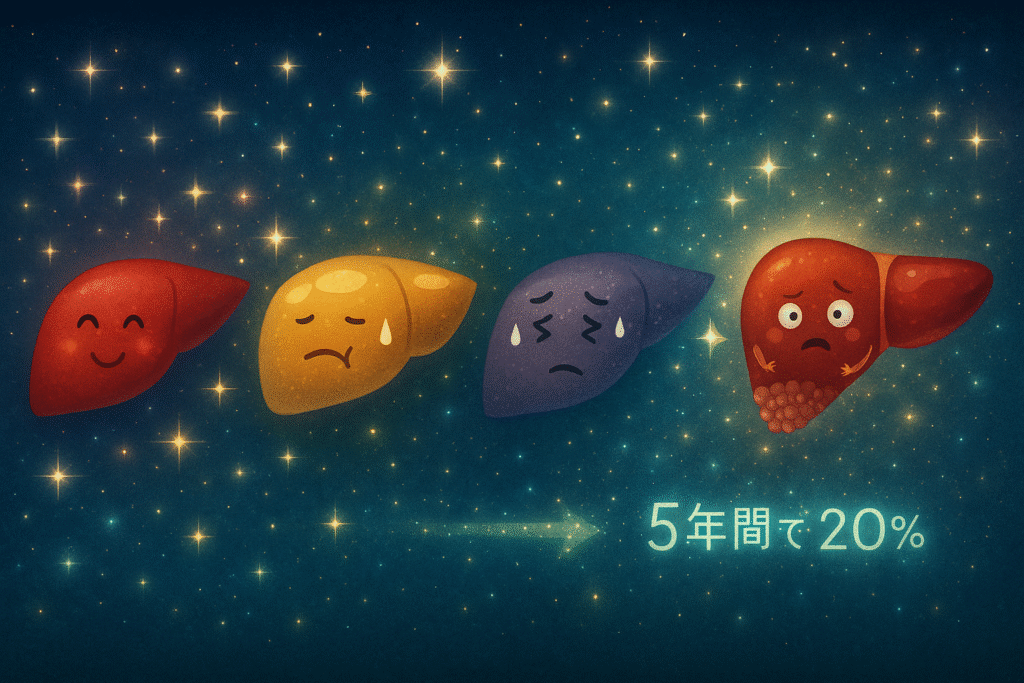

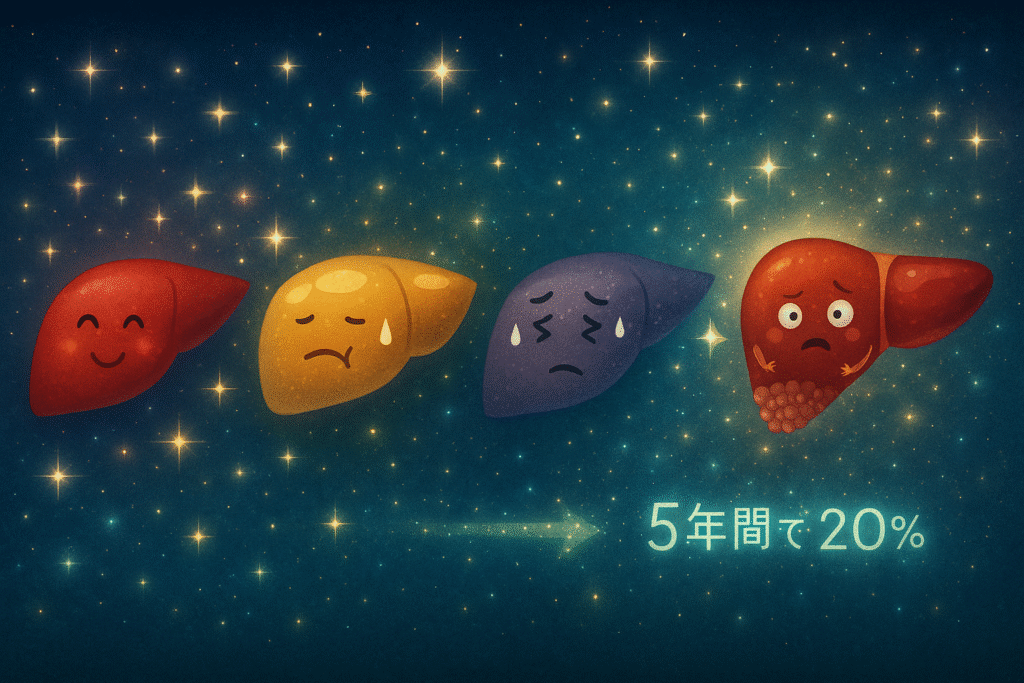

1. 脂肪肝から脂肪肝炎(NASH)へ

単なる脂肪肝は比較的おだやかですが、脂肪によって肝臓に炎症が起きると「脂肪肝炎(NASH)」に進行します。

炎症が続くことで肝臓が少しずつ傷み、硬くなっていきます。

2. 肝硬変へ進む危険

炎症が長く続くと、肝臓の細胞が壊れて**線維化(硬くなること)**が進みます。これが悪化すると「肝硬変」と呼ばれる状態になります。

肝硬変になると、

- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)

- お腹に水がたまる(腹水)

- むくみや吐血(食道静脈瘤破裂)

といった命に関わる症状が出てきます。

3. 肝がんのリスク

肝硬変まで進むと、肝がんが発生する可能性が高まります。

お酒を飲む人だけでなく、生活習慣が原因の脂肪肝でもがんに至ることがあるため注意が必要です。

4. 生活習慣病との関わり

脂肪肝は肝臓だけの問題ではありません。

実は、脂肪肝のある人は 心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化性疾患 にもかかりやすいことがわかっています。

つまり「肝臓の病気」だけでなく、「全身の生活習慣病リスク」を高めるサインでもあるのです。

脂肪肝の進行の流れ(イメージ)

| 段階 | 状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| 脂肪肝(初期) | 脂肪がたまっているだけ | 症状ほぼなし |

| 脂肪肝炎(NASH) | 脂肪+炎症 | 肝臓がダメージを受け始める |

| 肝硬変 | 線維化が進行 | 黄疸、腹水、吐血など重症症状 |

| 肝がん | がん化 | 命に関わる状態 |

まとめ

脂肪肝は「自覚症状がほとんどないまま進行する」病気です。

最初は健診で「肝機能が少し高い」と言われる程度でも、放置していると肝硬変や肝がんにつながる危険があります。

しかし、早い段階で見つかれば、生活習慣を見直すことで改善できる可能性が高い病気でもあります。

「お酒を控える」「食事や運動を整える」といった日々の小さな習慣が、肝臓を守る大きな力になります。

健康診断で脂肪肝を指摘された方や、生活習慣に心当たりがある方は、ぜひ早めに医療機関で相談してください。

未来の自分のために、今できることから始めてみましょう。

KOY

KOYブログ記事:肝機能異常!、脂肪肝の改善方法、コロナ感染2025秋

他サイト:Medical DOC