これまで西日本を中心に報告されていたマダニ感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」が、ついに北海道でも確認されました。

札幌市保健所によると、60代男性が7月下旬にマダニにかまれ、その後発症。SFTSウイルスの陽性が判明しました。

北海道での感染確認は初めてで、道内でも注意が必要な時期に入っています。

今までのマダニ感染についての記事も参考にしてください

当ブログ他記事:マダニ尾道市、マダニ関東初、マダニ2025、マダニ豊田市

こう見ると、何気なくマダニのニュースを取り上げて紹介してきましたが、徐々に広まっていること

また、増加傾向にあることが分かりますね。

ニュース紹介:マダニ感染症、道内で初確認 札幌保健所、60代男性

札幌市保健所は7日、マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」に北海道内の60代男性が感染したと発表した。従来は西日本を中心に患者が発生しており、道内での感染確認は初めて。男性は入院中だが、回復傾向だという。 保健所によると、7月下旬、マダニに肩をかまれ、同月30日に発熱や頭痛などを発症。医療機関を受診し、今月6日、SFTSウイルス陽性と判明した。 マダニは春から秋にかけて活動が活発化するといい、保健所は野外での活動時は肌の露出を少なくするなどの対策を取るよう呼びかけている。 また、厚生労働省は7日、予防策を住民へ周知するよう要請した。

SFTSとは?

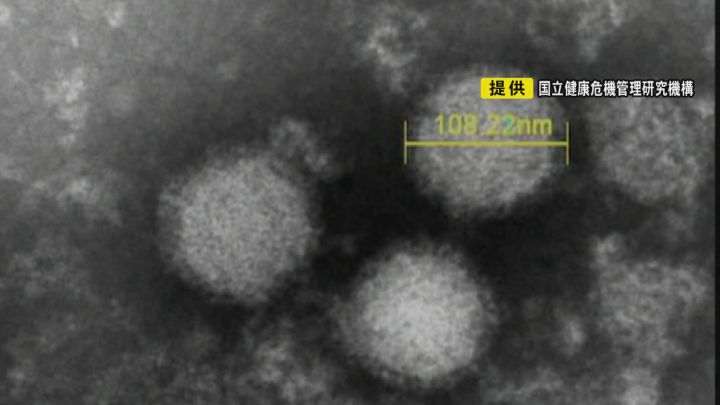

SFTS(重症熱性血小板減少症候群:Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)は、マダニが媒介するウイルス感染症です。原因は「SFTSウイルス」というフレボウイルス科の病原体で、感染すると体内で急速に増殖し、全身にさまざまな症状を引き起こします。

潜伏期間は6〜14日程度で、感染してもしばらくは症状が出ないことがあります。

しかし、発症すると発熱、倦怠感、頭痛、食欲不振、吐き気、下痢といった全身症状が現れます。

血液検査では血小板や白血球の減少が特徴的です。

重症化すると意識障害、出血傾向、臓器障害が起こり、致死率は国内外の報告で**約10〜30%**と高く、決して軽視できない感染症です。

現在、有効なワクチンや特効薬はなく、**症状を和らげる supportive care(対症療法)**が治療の中心となります。

SFTSはこれまで西日本を中心に報告されてきましたが、近年では関東や東北でも患者が確認され、今回ついに北海道でも感染が初めて確認されました。

これは、マダニの分布拡大や温暖化、野生動物の行動範囲の変化が関与している可能性が指摘されています。

マダニの特徴と感染経路

マダニは、森林や草地、山道など自然環境に多く生息する外部寄生虫です。

肉眼でも確認できる大きさで、体長は種類によって2〜8mm程度ですが、吸血すると数倍に膨らみます。

日本ではフタトゲチマダニやタカサゴキララマダニなどが代表的です。

活動時期は春から秋にかけて特に活発で、気温が上昇するにつれて人や動物への接触リスクが高まります。

マダニは草や低木の葉先などでじっと待ち、動物や人が通ると素早く取り付きます。

噛まれる際には痛みやかゆみをほとんど感じないため、気づかないうちに長時間吸血されることもあります。

感染経路は以下の通りです。

- 直接感染:野外活動中にマダニに噛まれることで、体内にウイルスが侵入。

- 間接感染:犬や猫などペットに付着したマダニから人へ。

- 血液・体液を介した感染:まれですが、SFTS患者の血液や体液との接触でも感染報告あり(医療従事者や介護者は特に注意)。

マダニは野生動物(シカ・イノシシ・キツネなど)の体表にもよく付着しており、これらの動物がウイルスを持っている場合、人への感染リスクが高まります。

そのため、野山でのレジャーや農作業、狩猟、ペットとの散歩など、日常の中でも遭遇する機会は意外と多いのです。

予防法(読者が今日からできること)

SFTSに対しては、現時点でワクチンや特効薬は存在しません。

つまり、最も効果的な対策は「マダニに噛まれないようにすること」です。

少しの工夫でリスクを大幅に減らすことができます。

1. 野外活動時の服装を工夫する

- 長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を最小限にする

- ズボンの裾は靴下やブーツの中に入れる

- 首元や袖口は締めることで侵入を防ぐ

2. 虫よけの活用

- ディートやイカリジンを有効成分とした虫よけスプレーを衣服や肌に使用

- 効果は時間とともに薄れるため、数時間おきに塗り直す

3. 活動後のセルフチェック

- 帰宅後すぐに衣服・髪・肌をチェック

- 特に耳の後ろ、首、わきの下、膝裏、鼠径部などの柔らかい部位は要注意

- 衣服はすぐに洗濯し、乾燥機にかけるとより効果的(高温でマダニは死滅)

4. ペットのケア

- 犬や猫も野外でマダニを付けて帰ることがあります

- 散歩後はブラッシングや被毛の確認を習慣化

- 必要に応じて獣医師に予防薬を相談

5. 噛まれたら自己処理しない

- 無理に引き抜くとマダニの口器が皮膚に残ることがあり、感染リスクが高まります

- 見つけた場合は速やかに医療機関を受診し、適切に除去してもらうことが大切です

もし噛まれたら?

マダニに噛まれてしまった場合、最も大切なのは慌てて自己処理しないことです。

マダニは口器(こうき)という針のような構造を皮膚に深く差し込み、セメントのような物質で固定して長時間吸血します。

無理に引き抜くと口器が皮膚内に残り、化膿や感染リスクが高まります。

正しい対応

- できるだけ早く医療機関へ

- 皮膚科や外科、救急外来などで除去してもらうのが安全です。

- 無理に引っ張らない

- 指やピンセットでつまんで取るのはNG。

- 噛まれた部位を観察

- 腫れ・赤み・痛みなどの変化を記録しておくと診察時に役立ちます。

- 体調の変化に注意

- 噛まれてから数日〜2週間は発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、下痢などが出ないかチェックします。

医療機関受診後のポイント

- 除去後も経過観察が必要

- SFTSやライム病などの潜伏期間に入っている可能性があるため、症状が出たらすぐ再受診します。

- 医師の判断で血液検査や経過フォローが行われます。

最後に・・・

SFTSは致死率の高いウイルス感染症で、これまでは西日本を中心に報告されていましたが、ついに北海道でも初めて感染が確認されました。

私が北海道で働いていたとき、多くのマダニにかまれた患者さんを診てきました。

自然の多い北海道では、山菜取りなどマダニに噛まれやすい環境にありました。

しかし、SFTSに至った症例は経験したことはありませんでした・・・。

環境は変わってきています。

ワクチンや特効薬はなく、予防こそ最大の防御策です。

- 春から秋はマダニの活動が活発

- 野外では肌の露出を避け、虫よけを活用

- 活動後は全身とペットのチェックを忘れずに

- 噛まれたら自己処理せず、すぐ医療機関へ

知識と対策を身につけることで、SFTSは防ぐことができます。

「自分は大丈夫」と思わず、今日からできる予防を始めましょう。

KOY