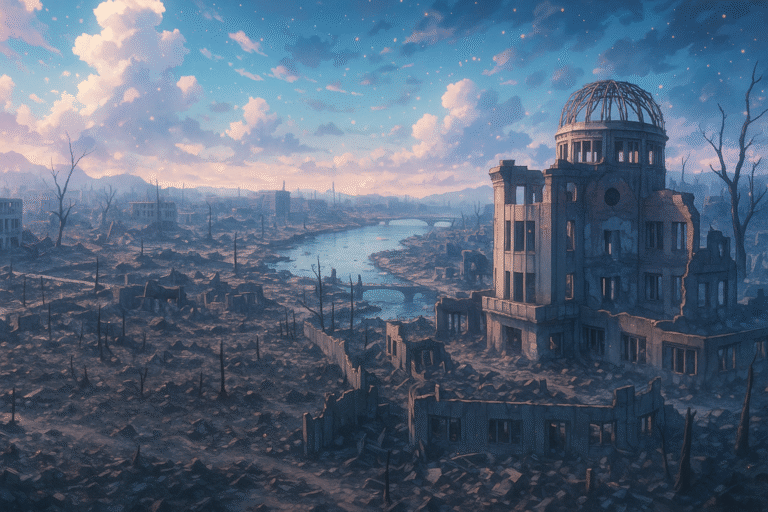

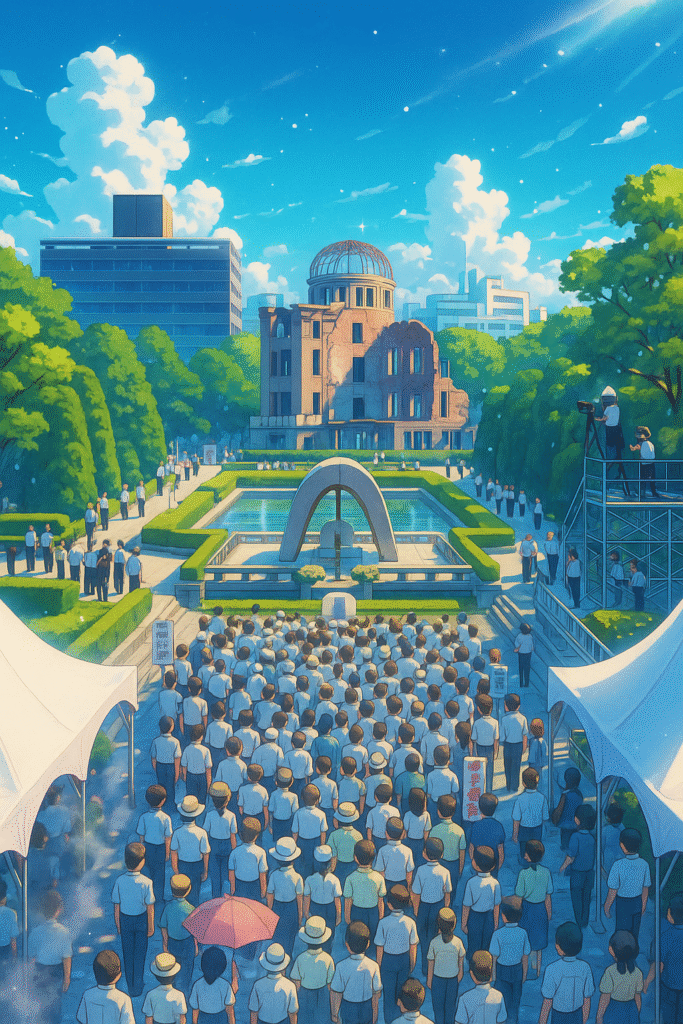

毎年8月6日と9日、広島と長崎では「原爆の日」を迎えます。

今年も平和記念式典が開かれ、被爆者や遺族、そして未来を担う子どもたちが祈りを捧げました。

式典では、「あの日の悲劇を二度と繰り返さない」という誓いの言葉が何度も響き渡りました。

しかし、世界ではいまも核兵器が存在し、核の脅威は決して過去のものではありません。

原爆がもたらした放射能の恐怖は、爆心地で命を奪っただけではありません。

見えない放射線は、生き残った人々の体を静かに蝕み、何十年も後に健康被害として現れました。

髪が抜け、皮膚がただれ、免疫が落ち、がんや白血病に苦しむ人々…。その姿は、「放射能の恐ろしさは、時を超えて続く」という事実を突きつけています。

この日を迎えるたび、私たちは問い直さなければなりません――放射能の危険について紹介します。

放射線障害とは??

まず知っておきたいのは、「放射能」とは物質が放射線を出す性質のことであり、実際に人体へ害を及ぼすのはその放射線です。

放射線にはα線、β線、γ線、中性子線などがありますが、原爆では特にエネルギーの高いγ線や中性子線が大量に放出されました。

これらは目に見えず、匂いもなく、触れても感覚はありません。

しかし、体の奥深くまで届き、細胞やDNAを直接傷つける性質を持っています。

放射線による障害は大きく分けて**「急性障害」と「晩発障害」**があります。

- 急性障害:短時間に大量の放射線を浴びたときに起こり、吐き気・嘔吐・下痢・発熱・脱毛・皮膚のただれなどが数時間〜数日で現れます。

- 晩発障害:被曝から数年〜数十年後に現れ、白血病やがん、心血管疾患、白内障、不妊、胎児の発育異常などがあります。

では、どのくらいの量で障害が起こるのでしょうか。放射線の量は「シーベルト(Sv)」で表されます。

- 約0.1 Sv(100ミリシーベルト)以上:長期的ながんのリスクがわずかに増加

- 約1 Sv(1000ミリシーベルト)以上:血液の変化や免疫低下が始まる

- 約2〜3 Sv:急性障害が顕著になり、無治療では数週間以内に死亡する危険

- 約4〜6 Sv:半数以上が致死

- 7 Sv以上:ほぼ全員が致死的被害

原爆の爆心地付近では、この致死量をはるかに超える放射線が一瞬で照射され、多くの命が即座に奪われました。そして、生き残った人々もまた、放射線の見えない刃に長く苦しむことになったのです。

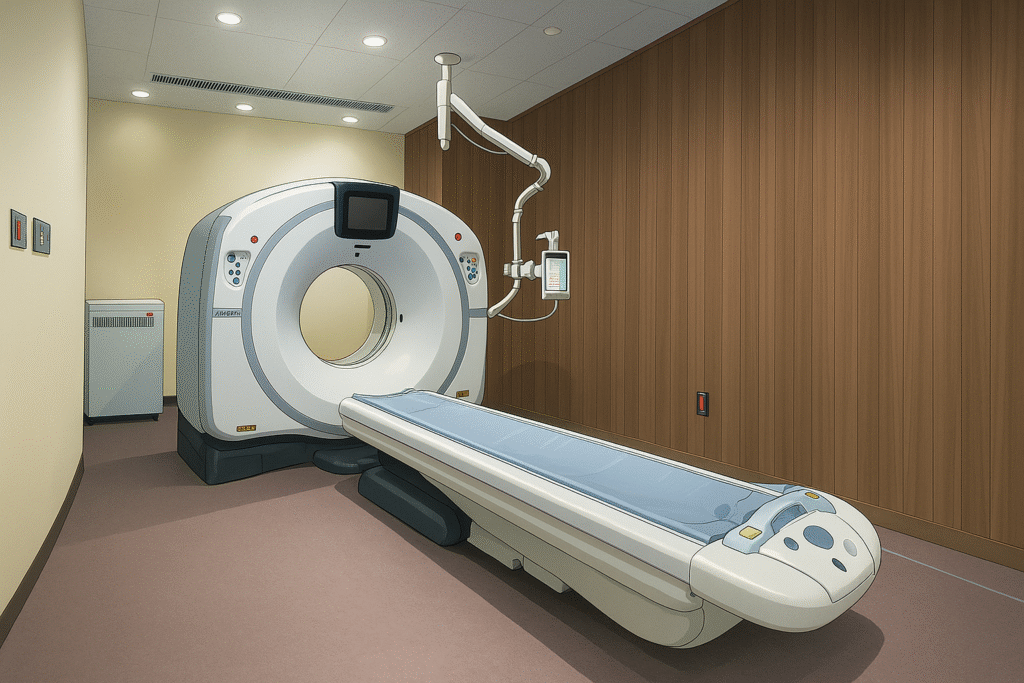

医療で使われる放射線とそのリスク

放射線というと原爆や原発事故のような「危険なもの」を思い浮かべる方が多いですが、実は私たちは医療の現場で日常的に放射線の恩恵を受けています。X線撮影(レントゲン)、CT検査、放射線治療などは、病気の診断や治療に欠かせない技術です。

例えば、医療で使われるおおよその被ばく量は次の通りです。

- 胸部X線撮影(1回):0.05ミリシーベルト(mSv)前後

- 胃のバリウム検査:5〜7 mSv

- 胸部CT(1回):6〜7 mSv

- 腹部CT(1回):8〜10 mSv

- 放射線治療(がん治療):1回で約2 Sv(2000 mSv)、複数回に分けて照射

比較のために言えば、日本人が自然界から1年間に浴びる放射線は平均約2.1 mSvです。つまり、胸部CT1回でおよそ3年分の自然被ばく量に相当します。

医療被ばくは必要な場合に限って行われるため、基本的には得られる利益がリスクを上回ります。しかし、放射線には累積被ばくという考え方があり、何度も繰り返し検査を受ければその分リスクは高まります。

放射線による副作用は、被ばく量や照射部位によって異なります。

- 短期的な副作用:皮膚の発赤、脱毛、倦怠感、吐き気など

- 長期的な副作用:発がんリスクの上昇、不妊、白内障、臓器機能低下など

特に放射線治療では、がん細胞を破壊する効果と同時に、周囲の正常な細胞もダメージを受けるため、副作用が避けられません。それでも放射線治療は、命を救うための有効な手段であり、医療従事者は照射範囲や線量を厳密に管理しています。

代表的な放射線事故の事例

| 事故名 | 年・国 | 概要 | 被ばく線量(推定) |

|---|---|---|---|

| チェルノブイリ原発事故 | 1986年・旧ソ連(現ウクライナ) | 炉心爆発で大量の放射性物質が放出。作業員・消防士多数が急性障害で死亡 | 初期対応作業員:6〜16 Sv(6000〜16000 mSv)、住民:最大0.3 Sv(300 mSv)程度 |

| スリーマイル島事故 | 1979年・米国 | 炉心部分溶融、少量の放射性物質放出 | 周辺住民:最大1 mSv未満(自然放射線1年分以下) |

| ウィンズケール火災 | 1957年・英国 | 炉心火災による放射性核種の飛散 | 周辺住民:最大約0.05〜0.2 Sv(50〜200 mSv)推定 |

| 東海村JCO臨界事故 | 1999年・日本 | ウラン溶液の臨界反応。作業員3名が大量被ばく | 作業員A:17 Sv(致死量超)、B:10 Sv、C:3 Sv |

| ゴイアニア放射線事故 | 1987年・ブラジル | 廃棄医療機器のセシウム137が拡散 | 最重症者:4〜6 Sv、一般住民の一部:1 Sv前後 |

| シウダッド・フアレス汚染事故 | 1984年・メキシコ | コバルト60が廃材として流通 | 高線量被ばく者:数百 mSv〜数 Sv(詳細不明) |

| ザラゴザ医療事故 | 1990年・スペイン | 放射線治療機器の設定ミス | 被ばく者:20〜40 Gy(20〜40 Sv相当、局所線量) |

| Therac-25事故 | 1985〜1987年・米加 | 治療装置のソフト欠陥で過線量照射 | 局所で最大100 Gy(=100 Sv相当)以上の照射 |

ポイント

- 1 Sv(1000 mSv):血液変化・免疫低下が始まる

- 4〜6 Sv:半数致死量(LD50)

- 10 Sv以上:ほぼ確実に致死

- 治療機器事故では「全身被ばく」ではなく局所線量が極端に高く、皮膚壊死や組織壊死を引き起こす

まとめ・・・

原爆や数々の放射線事故は、放射線の恐ろしさを私たちに突きつけてきました。

放射線は目に見えず、匂いもなく、触れても感じられないため、その危険性を軽く見てしまうことがあります。

しかし、適切な管理がなされなければ、たった一瞬で命を奪い、何十年にもわたって健康や生活を蝕み続けるのです。

一方で、CTやX線検査、放射線治療など、放射線は医療の現場で人々の命を救う力にもなっています。

大切なのは、その性質を正しく理解し、安全に使いこなすこと。そして、過去の悲劇から学び、同じ過ちを二度と繰り返さないよう、社会全体で記憶と教訓を継承していくことです。

毎年巡ってくる「原爆の日」は、過去を悼む日であると同時に、未来のために考え、行動する日でもあります。

放射能の恐怖を知り、それをコントロールする知恵と責任を持つこと――それが、私たちが次の世代に渡せる最大の“平和のバトン”なのではないでしょうか。

KOY