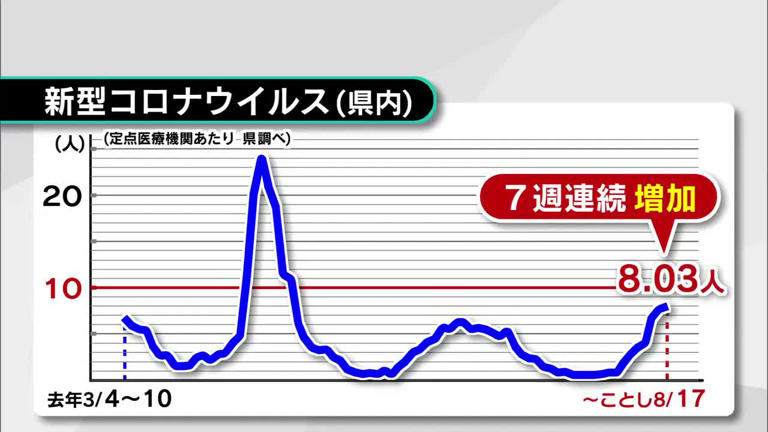

全国の新型コロナウイルス感染者数が9週連続で増加し、直近の1週間(8月11日〜17日)では2万2,288人に達しました。

1医療機関あたり:平均 6.30人。

傾向:この数値は前週(6.13人)からの上昇で、9週連続の増加です。

7FNNプライムオンライン

昨年同期との比較:2024年同時期は平均8.50人と、今年はそれより低い水準ではあるものの、上昇傾向が続いています。

朝日新聞

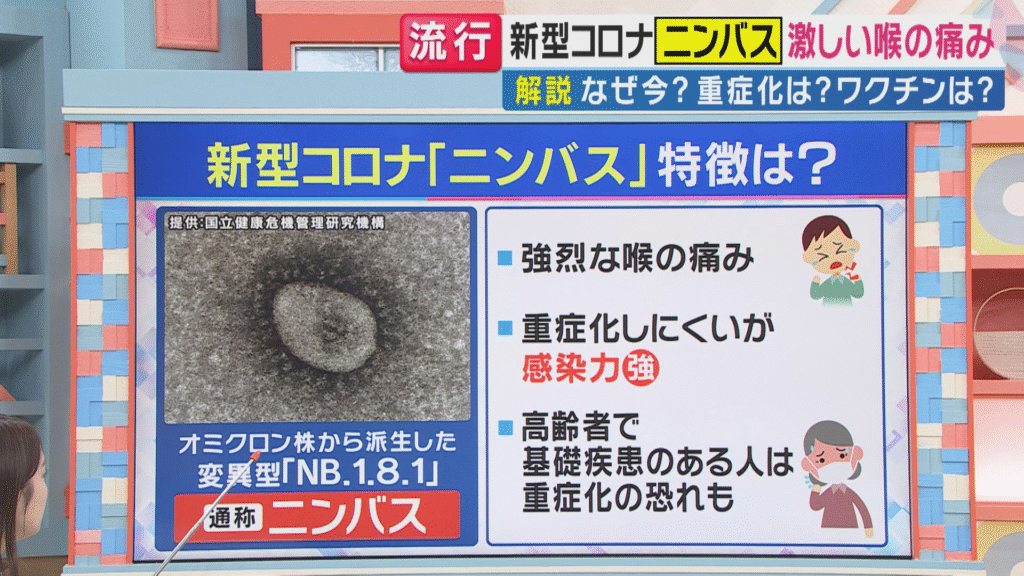

厚生労働省の発表によれば、現在流行の中心となっているのは、変異株のひとつである**「ニンバス株(NB.1.8.1)」。国内感染者の約4割**を占め、急速に広がりつつあります。

「ニンバス株」は、これまでのオミクロン株から派生した新しい変異株で、免疫をすり抜けやすく感染力が強いとされる一方で、現時点では重症化リスクが特別に高いという報告はありません。

ただし、特徴的な症状として「カミソリの刃を飲み込んだような強いのどの痛み」が報告されており、注意が必要です。

この記事では、最新の感染状況とともに、ニンバス株の特徴・症状・予防策について解説します。

1.「ニンバス株」とは?

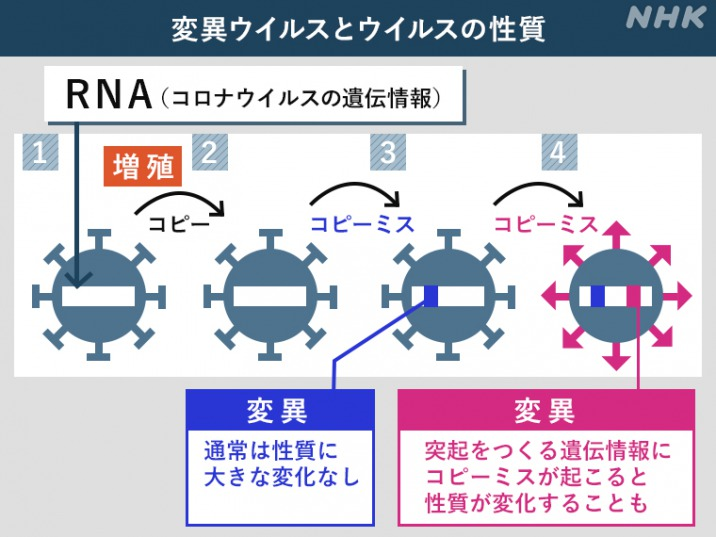

「ニンバス株」とは、正式には NB.1.8.1 と呼ばれる新しい新型コロナウイルスの変異株です。もともとは「オミクロン株」の一部から派生した系統で、専門的には JN.1という株が別の株と組み合わさってできた“組換え株” と説明されています。

世界保健機関(WHO)は、このニンバス株を「監視対象の変異株(Variant Under Monitoring)」に指定しました。これは、感染が広がる可能性や、症状・免疫への影響が注目されている株に与えられる分類です。

日本では現在、確認されている新型コロナ感染のうち、およそ4割がニンバス株とされています。つまり、いま広がっているコロナの「主流派」と言ってもよい状況です。

この株の大きな特徴は、人の体に入り込みやすい力が強いことと、これまでのワクチンや感染でできた免疫をすり抜けやすい(=免疫逃避)性質を持っていることです。

そのため、「かかりにくいはずなのに感染してしまった」という人が出やすいと考えられています。

2.ニンバス株の特徴と症状

◆ ニンバス株の特徴

ニンバス株は、体内に侵入する力が強く、さらに免疫の目をすり抜けやすい性質を持っています。

そのため、過去にワクチンを接種した人や、以前にコロナにかかった人でも、再び感染してしまうケースが見られています。

一方で、世界保健機関(WHO)の評価によれば、重症化や死亡のリスクは従来の株と大きな違いはないとされています。つまり「感染しやすいけれど、特別に重症化しやすい株ではない」と理解してよいでしょう。

◆ ニンバス株の症状のリアル

実際に報告されている症状としては、

- のどの痛み(約74%)

- 発熱(38度以上)(約72%)

- 咳や痰(約66%)

といった、風邪やインフルエンザにも似た症状が多く見られます。

中でも特徴的なのが、のどの激しい痛みです。患者さんの中には「カミソリの刃を飲み込んだような痛み」や「ガラスを飲んでいるようだ」と表現する人もいて、従来株よりも咽頭痛の強さが際立っています。

臨床現場の医師からも「のどの痛みで食事や水分を取るのが難しい」という声が報告されており、症状のつらさが日常生活に大きく影響するケースもあるようです。

3.今できる感染対策と日常生活での工夫

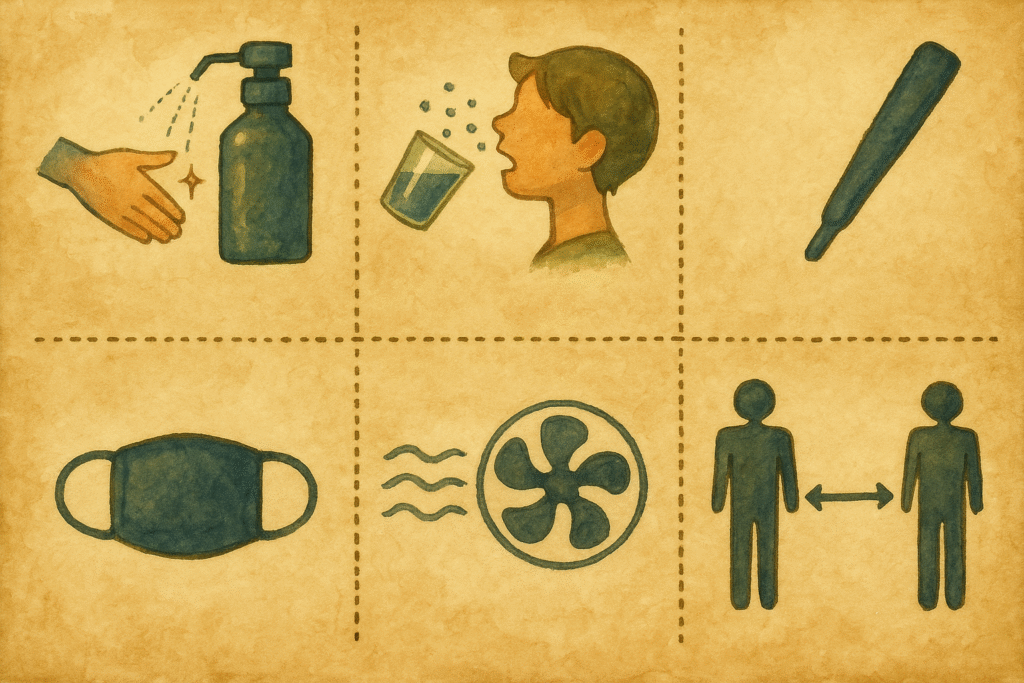

◆ 基本の感染対策を忘れずに

コロナ対策の基本は、これまでと大きく変わっていません。

- 手洗い:外から帰ったら石けんでしっかり洗う。

- 換気:冷房をつけていても、こまめに空気を入れ替える。

- マスク:人混みや室内では着用を心がける。

ただし、夏場のマスクは熱中症リスクが高まります。汗で湿ったマスクは雑菌が繁殖しやすいため、こまめに交換し、同時に水分補給も忘れないようにしましょう。

また、ワクチンについては、特に高齢の方や基礎疾患のある方など重症化リスクが高い人ほど再接種が有効と考えられています。今後は国の助成が縮小される可能性もあるため、接種を検討する際は最新情報をチェックすることが大切です。

◆ 働き方と日常生活での注意点

2023年に新型コロナが「5類感染症」に移行してからは、法律で出勤停止を義務づけるルールはなくなりました。つまり「出勤できるかどうか」は、本人や勤務先の判断にゆだねられています。

ただし、体調不良のまま無理に出勤すると、周囲に感染を広げてしまうリスクがあります。自分の体を守るだけでなく、職場や家族を守るためにも、症状があるときは思い切って休む勇気が大切です。

また、普段の生活でも「少しのどが痛い」「熱っぽい」と感じたら、早めに検査や受診を検討し、人との距離をとる・外出を控えるといった配慮を心がけましょう。

まとめ

新型コロナの感染者数は9週連続で増加し、国内では「ニンバス株」が主流となっています。

免疫をすり抜けやすい性質がある一方で、重症化リスクが特別に高いわけではありません。

ただし、のどの激しい痛みなど強い症状が出ることもあるため、油断は禁物です。

大切なのは、これまでと同じ 基本の感染対策(手洗い・換気・マスクなど)を丁寧に続けること。

夏場は熱中症にも注意しながら、自分と周囲を守る行動を心がけましょう。

また、体調に異変を感じたら無理せず休み、必要に応じて医療機関を受診することが安心につながります。

変わらず、情報をしっかり共有して感染が流行している場合は今まで培ってきた感染防御を行っていきましょう!!

KOY