■ 中国で拡大中の「チクングニア熱」って?

2025年夏、中国・広東省を中心にチクングニア熱というウイルス性感染症が急速に広がっています。

7月だけで3000人以上の感染が報告され、今では13都市に広がり、累計7000人超の感染者が確認されているとのこと。

「え、チクン…なんだって?」と思った方も多いはず。

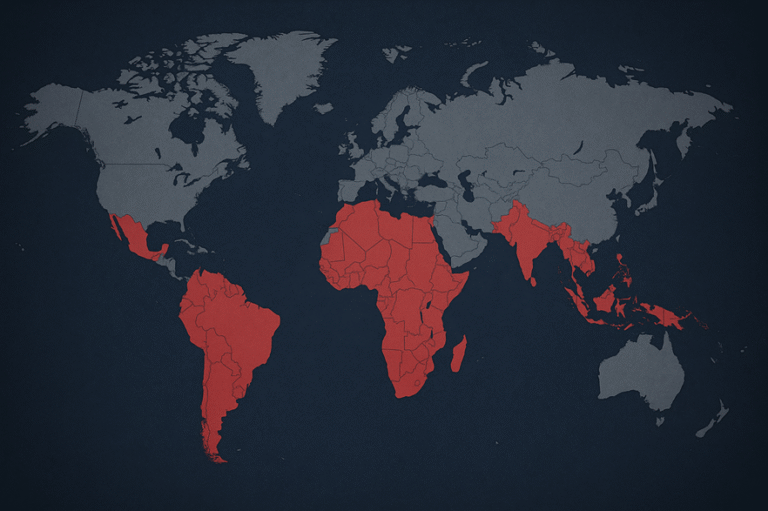

実はこのチクングニア熱(Chikungunya)、日本ではあまり聞き慣れないものの、アジアやアフリカ、南米などでは以前から流行が見られる感染症です。

チクングニアウイルスとは? 〜その正体と特徴〜

チクングニアウイルス(Chikungunya virus)は、トガウイルス科アルファウイルス属に属するウイルスで、主に**蚊(ヒトスジシマカやネッタイシマカ)**によって媒介される感染症の原因ウイルスです。

■ 名前の由来:「チクングニア」は“体が曲がる”?

「チクングニア」という名前は、アフリカ南部のマコンデ語で「体を曲げる病気」を意味する言葉に由来します。

この病名は、感染者が関節の激しい痛みによって体をかがめるような姿勢になることから名付けられたと言われています。

■ 感染経路は?人から人へはうつらない

チクングニアウイルスは、感染した蚊に刺されることで人に感染します。

人から人へ直接うつることはありません。

ただし、感染者の血を吸った蚊が他人を刺すことで、ウイルスが広がっていきます。

■ 潜伏期間と症状

感染後、2〜7日程度の潜伏期間を経て発症します。

主な症状は以下の通りです:

- 発熱(突然の高熱)

- 関節痛(特に手足の関節に強い痛み)

- 筋肉痛

- 発疹(全身に広がることも)

- 頭痛、倦怠感、吐き気など

■ 特徴的な「関節痛」は長引くことも

症状の多くは1〜2週間で改善しますが、関節痛は数か月、まれに数年続くケースもあります。

そのため、慢性的な痛みや生活の質の低下につながることもあり、特に高齢者にとっては注意が必要です。

■ 治療法と予防

現時点で、チクングニアウイルスに対する特効薬やワクチンはありません。

治療は、症状をやわらげる**対症療法(解熱剤や鎮痛剤の使用など)**が中心です。

予防のカギは「蚊に刺されないこと」。これがもっとも効果的な対策です。

中国での対策はかなり本格的 〜まるで“あのとき”のように〜

今回のチクングニア熱の拡大に対し、中国・広東省では想像以上に厳格な対策が講じられています。

まるで新型コロナの流行時を思い出すような、徹底した防疫体制が敷かれているのです。

■ 感染者は「蚊帳の中」で隔離

広東省では、チクングニア熱の感染者を病院内で蚊帳に入れて隔離しています。

この対策の目的は、感染者の周囲に蚊が近づかないようにし、新たな蚊による感染の拡大を防ぐためです。

■ 家庭訪問で“蚊の発生源”チェック

政府職員が各家庭を訪問し、水たまりやボウフラの発生源がないかを細かくチェックしています。

蚊の発生源として注意されているのは、以下のような場所です:

- 植木鉢の受け皿

- ベランダのバケツや容器

- 雨どいの詰まり

- 古タイヤの中の水たまり など

さらに驚くべきことに、この調査に協力しない住民には、罰則が科されることもあると報道されています。

■ 非協力には“電気停止”という強硬措置も

広東省仏山市南海区では、調査に非協力的だった少なくとも5世帯の電気が一時的に停止されたとの報道も。

また、「感染症予防妨害」の罪に問われ、罰金や刑事責任を問われる可能性もあるとのこと。

感染症対策への本気度がうかがえる出来事です。

■ 蚊を駆除するための多彩な取り組み

広東省では、蚊の発生を抑えるためにさまざまな方法が取られています。

- 蚊の幼虫(ボウフラ)を食べる魚や昆虫(オオカ)を放流

- 殺虫剤の散布

- ドローンを使って、蚊の発生場所を空から探索

テクノロジーと自然の力をフル活用して、徹底的に蚊の数を減らそうという姿勢が見て取れます。

■ “コロナの経験”が活かされた対応

新型コロナのパンデミックを経て、感染症対策の重要性を痛感した中国。

今回は人から人にうつるウイルスではないにも関わらず、過去の教訓を活かして、より迅速かつ徹底した行動をとっているのかもしれません。

中国での取り組みは、日本を含む他の国にとっても参考になる部分が多くあります。

感染症を「広げない・持ち込まない・蚊を増やさない」。

中国でのチクングニア対策が開始された時期

● 7月20日〜26日ごろ

広東省・仏山市(Foshan)では、この時期だけで2,940件以上の地元感染が報告されました(うち2,882件は仏山市内)

AP News+15CHINA MINUTES+15The Economic Times+15。

● 7月26日〜8月1日

広州市(Guangzhou)を中心に、1週間にわたる蚊駆除キャンペーンが実施されました。具体的には、ドローンを使って屋根や倉庫など水たまりが溜まりやすい場所を調査し、住民に清掃を呼びかける取り組みが行われました

中国国務院+1。

● 7月29日

この日に、中国全体としての力強い対策が動き出しています。全国レベルの会議が開催され、感染症対策の強化が呼びかけられました

CHINA MINUTES。

● 7月末〜8月初旬

各種具体的な防疫措置が続々と導入されました:

- 隔離ベッド数を増設し、網付きベッドでの隔離が行われ、感染者を少なくとも1週間入院させる体制が確立されました

AP News+1。

- 蚊の幼虫駆除のための魚放流や、ドローンによる繁殖地調査、殺虫剤散布などの総合的対策が加速しました

AP News。

私たちができる“蚊を媒介とする感染症”対策

〜刺されない、増やさない、広げない〜

蚊が媒介する感染症は、決して遠い国の話ではありません。

日本にもヒトスジシマカなどの媒介蚊が生息しており、条件が揃えばデング熱やチクングニア熱などが国内で流行するリスクもあるのです

。

そこで今回は、**私たち一人ひとりが今すぐできる「3つの対策」**をご紹介します。

🛡️① 刺されない対策 〜身を守る工夫〜

蚊に刺されないことが、感染症予防の第一歩です。

夏の外出時や蚊の多い場所では、次のような工夫をしましょう。

- 長袖・長ズボンの着用(特に朝夕の時間帯)

- 虫よけスプレーやシールの使用(DEETやイカリジン配合のものが効果的)

- 蚊取り線香やベープ類での防虫

- 寝るときは蚊帳の使用や網戸の点検も◎

ポイントは「肌の露出をできるだけ減らすこと」。特に足首や手首は刺されやすい部位です。

🧹② 蚊を増やさない対策 〜家のまわりをチェック!〜

蚊の繁殖源である「水たまり」は、意外と身近なところに潜んでいます。

ヒトスジシマカは小さな水たまりでも産卵・繁殖できるため、以下のような場所は要注意です。

✅ 植木鉢の受け皿

✅ 雨ざらしのバケツや空き缶

✅ 古タイヤや水のたまったおもちゃ

✅ 雨どいや排水溝の詰まり

これらを週に1回は確認し、水を捨てたり清掃したりする習慣をつけましょう。

蚊の卵は数日で孵化するため、こまめなチェックが効果的です。

🌏③ 広げない対策 〜旅行・帰国後の注意〜

海外からの感染症の“持ち込み”によって、国内感染が起こるケースもあります。

これを防ぐには、次のような点に気をつけましょう。

- 海外渡航前に、現地の感染症情報を確認(厚労省や外務省のサイトなど)

- 渡航中も「刺されない対策」を徹底

- 帰国後に発熱や関節痛などの症状が出た場合は、すぐ医療機関へ相談

※その際は、旅行歴を必ず伝えてください!

特にアジア、南米、アフリカなどはチクングニア熱・デング熱・ジカ熱などのリスクが比較的高い地域です。

まとめ・・・

チクングニア熱は、日本ではまだあまり知られていない感染症かもしれません。

しかし、地球のどこかで流行すれば、いつか私たちの生活にも影響が及ぶ──そんな時代を私たちは生きています。

日本でも蚊が活発になる夏の時期。

コロナの経験から、できる対策を一つでも取り入れて、

感染症に負けない夏を過ごしましょう。

KOY