私たちの身近にある「眠剤(睡眠薬)」。

不眠症や心身の疲れを和らげるために、多くの人が医師の処方のもと使用しています。正しく使えば心と体を休める大切な助けとなる一方で、その裏側には深刻なリスクも潜んでいます。

実際に、芸能人による交通事故や大量服用による自殺、さらには薬を悪用した強姦事件まで、眠剤が関わった衝撃的なニュースは後を絶ちません。安らぎをもたらすはずの薬が、一歩間違えば命や尊厳を奪う「凶器」となってしまうのです。

この記事では、眠剤が関与したいくつかの事件を取り上げ、その背景にある問題点や社会的影響について考えていきます。

第1章 事例紹介

◆ 堤下敦さん(お笑い芸人) ― 睡眠薬の影響下での交通事故

2017年、睡眠薬や抗アレルギー薬を服用した状態で車を運転し、複数車両に衝突。大きなけが人は出ませんでしたが、「薬の影響下での運転」が社会問題として注目されました。

👉 朝日新聞デジタルの記事

◆ 市川猿之助さん(歌舞伎俳優) ― 睡眠薬による自殺幇助

2023年、自宅で母親に睡眠薬を与えて自殺を手助けしたとして自殺幇助容疑で逮捕。父親も向精神薬中毒で死亡し、本人も自殺を図ったとされます。

👉 テレビ朝日ニュース

◆ 小林化工「眠剤混入事件」 ― 医薬品誤混入による被害

2020年、福井県の製薬会社・小林化工が製造した抗真菌薬に睡眠薬成分が混入。患者が服用後に強い眠気や意識障害を訴え、交通事故や死亡例まで報告されました。

👉 厚生労働省 報告資料PDF

◆ 佐藤大被告(元経産省官僚) ― 睡眠薬を盛った連続強姦事件

2022年、複数の女性に睡眠薬入りの飲料を飲ませて意識を失わせ、性的暴行を加えたとして逮捕。2024年、東京地裁で懲役10年の判決。

👉 The Japan Times 記事

◆ 後藤木秀行被告 ― 偽研究を装った薬物性強姦

「眠っている間に血圧を測る臨床研究」と偽って女性を誘い、睡眠薬を投与して性的暴行。少なくとも39人が被害に遭い、映像販売も行っていたことが判明。

👉 The Guardian 記事

◆ ジョン・ウォーボイズ(英国) ― 睡眠薬入りシャンパンでの強姦

ロンドンのタクシー運転手。女性客に睡眠薬入りのシャンパンを勧め、意識を奪ったうえで性的暴行。数十人規模の被害者が存在し「ブラックキャブ強姦犯」と呼ばれました。

👉 Wikipedia(英語)

◆ ドミニク・ペリコ(フランス) ― 妻への薬物投与と集団強姦

フランス南部。夫が妻に睡眠薬を投与し無意識状態にさせ、複数の男性を呼び寄せて性的暴行させ、その様子を記録。少なくとも90回以上の犯行が確認されました。2024年に裁判で有罪判決。

👉 The Times 記事

◆ 座間市で起きた9人殺害事件に

睡眠薬と酒を併用して被害者の意識を奪った

白石死刑囚は、SNSで「死にたい」と発信していた若い女性たちを自宅に誘い入れ、酒と睡眠薬を飲ませた上で絞殺し、遺体を切断・解体・遺棄しました

👉 ウィキペディア

第2章 背景説明および分析

1. 睡眠薬の扱いの難しさ

睡眠薬は本来、心身を休めるために医療の現場で広く用いられています。しかし、その薬理作用の特性ゆえに、次のようなリスクを抱えています。

- 依存性

長期使用によって「薬がないと眠れない」という心理的・身体的依存が生じやすくなります。これが乱用や過量服用につながることもあります。 - 副作用

服用後の強い眠気、ふらつき、記憶障害などが生じることがあります。これが運転や機械操作などに影響し、事故を引き起こす可能性があります。 - 誤用の危険

アルコールや他の薬と併用することで作用が増強され、意識消失や呼吸抑制といった重篤な状態に陥るリスクがあります。

「安全性が高い薬」として処方される一方で、ちょっとした使い方の誤りや環境の違いが、思わぬトラブルを招くのです。

2. 社会的に起こりうるリスクの幅広さ

眠剤によるリスクは、個人の健康被害だけにとどまりません。社会全体に波及しうる広がりを持っています。

- 自分自身への影響

誤用や過量服用による自殺、依存による生活の質低下など、患者本人の命や人生に直結するリスクがあります。 - 他者への影響

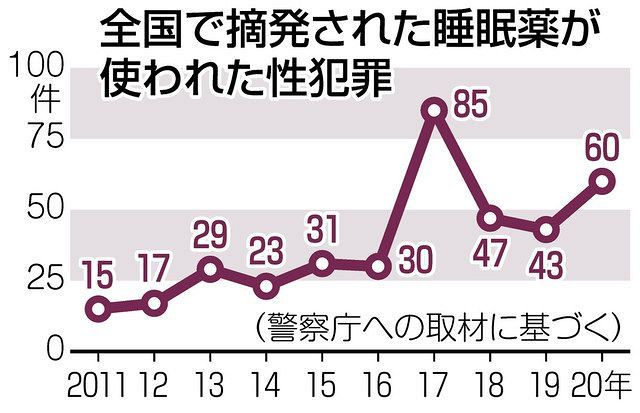

眠剤を盛って意識を奪い、強盗や性犯罪に悪用する事件は国内外で後を絶ちません。被害者は記憶を失うことが多く、訴追や立証が困難になるという二次被害も伴います。 - 社会インフラへの影響

眠剤の副作用による交通事故や労働災害も深刻です。薬の影響下での運転は「飲酒運転」に匹敵する危険性があり、公共交通機関や運送業に従事する人々にとっては社会的リスクに直結します。

第3章 再発防止のために必要な対策

睡眠薬は、正しく使えば安眠を助け、生活の質を改善する心強い薬です。しかし、誤用や悪用によって命を奪う凶器にもなり得ることは、前章までの事例から明らかです。再発防止のためには、個人・医療・社会のそれぞれのレベルで対策を講じることが欠かせません。

1. 個人レベルでの対策

- 自己判断での使用を避ける

処方された用量・用法を守り、余った薬を後から勝手に使用したり、アルコールと併用したりしないことが大切です。 - 異変があればすぐ相談する

「眠気が強すぎる」「翌日もボーッとする」「効かなくなってきた」といった症状は自己調整せず、医師や薬剤師に相談することが安全につながります。 - 保管管理を徹底する

家族や他人に誤って服用されないよう、施錠できる場所に保管するなどの工夫が必要です。

2. 医療レベルでの対策

- 漫然投与の回避

長期間の連続処方は依存や乱用の温床となるため、必要最低限の期間・量で処方することが基本です。 - 患者教育の徹底

服用時の注意点(アルコール禁止、服薬後の運転禁止など)をわかりやすく伝えることが重要です。 - 多職種連携

医師・薬剤師・看護師が連携して患者をフォローし、異常な服薬行動や副作用を早期に察知する体制を整えることが再発防止につながります。

3. 社会レベルでの対策

- 不正流通の防止

インターネットや闇市場での睡眠薬入手を取り締まり、悪用ルートを断つことが求められます。 - 薬物性犯罪への厳罰化と立証支援

眠剤を使った性犯罪や強盗は証拠が残りにくいため、法的な立証支援や被害者支援を強化することが必要です。 - 啓発活動の強化

「眠剤の副作用は飲酒運転と同じ危険を伴う」という認識を社会全体で共有し、薬物リスクへの理解を広げることが、交通事故や犯罪防止に直結します。

まとめ

睡眠薬は、不眠に悩む人にとって大切な治療手段であり、正しく使えば心と体を守る強い味方です。

しかし一方で、誤用や悪用によって交通事故や自殺、さらには凶悪犯罪にまでつながる可能性を持つ「両刃の剣」でもあります。

大切なのは、薬そのものを恐れることではなく、正しい知識と適切な使い方を身につけること。

一人ひとりの意識が変われば、同じような悲劇を繰り返さない社会に近づけるはずです。

KOY