頭痛や発熱で病院に行ったときによく処方される「ロキソニン」。最近ではドラッグストアでも「ロキソニンS」として市販され、ますます身近な薬になっています。

でも、「市販のロキソニンと病院で出されるロキソニンって何が違うの?」「どちらを選べばいいの?」と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、ロキソニンの基本的な効果から、市販薬と処方薬の違い、使う際の注意点まで、医師の視点でわかりやすく解説します。

第1章 ロキソニンとは

・どんな症状に?

ロキソニンは、病院でよく処方される鎮痛薬のひとつで、正式な成分名をロキソプロフェンナトリウムといいます。頭痛や歯痛、生理痛、関節の痛みなど、さまざまな「痛み」を和らげる目的で使われるほか、発熱時の解熱薬としても用いられます。

・どんな種類の薬?

薬の分類としては、**NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)**に属します。これは「炎症を抑え、痛みや熱を下げる薬」のグループで、世界中で幅広く使われている薬です。

・いつからある薬?

ロキソニンは日本では1991年に発売されて以来、長く医療現場で使用されてきました。2011年には一般用医薬品(OTC薬)としても市販されるようになり、今ではドラッグストアでも「ロキソニンS」という名前で手に入れることができます。そのため、多くの人にとって「一度は使ったことのある身近な薬」といえるでしょう。

ただし「よく効く薬=安全な薬」とは限りません。効果が強い分、副作用にも注意が必要です。次の章では、市販薬と処方薬の違いや、使用する際のポイントについて解説していきます。

第2章 処方薬と市販薬の違い

他サイト:SOKUYAKU

ロキソニンには、病院で処方されるものと、**ドラッグストアなどで購入できる市販薬(ロキソニンSシリーズ)**の2種類があります。どちらも主成分は同じ「ロキソプロフェンナトリウム」ですが、いくつかの違いがあります。

1. 成分はほぼ同じ!!!

処方薬と市販薬のロキソニンは、基本的に同じ成分で作られています。つまり、「効き目」に大きな差はありません。

2. 胃薬の有無

処方薬のロキソニンは、胃への負担を減らすために胃薬(ムコスタやPPIなど)を一緒に処方されることが多いです。

一方、市販薬は基本的にロキソニン単剤ですが、「ロキソニンSプラス」や「ロキソニンSプレミアム」のように胃を守る成分や鎮静成分を加えたタイプも販売されています。

3. 使用できる条件

市販薬は「セルフメディケーション」を目的に作られているため、軽度~中等度の痛みや発熱を対象としています。

処方薬は医師が診察したうえで処方されるので、症状が強い場合や長期間にわたる治療にも使われます。

4. 安全性の管理

処方薬は、医師が「他の薬との飲み合わせ」や「持病の有無」をチェックしたうえで処方します。そのため、腎機能障害や胃潰瘍のリスクがある人でも、安全に使用できるよう管理されます。

市販薬はこうした医師の管理がないため、自己判断で長期に使うことは避けるべきです。

まとめ

- 成分は同じだが、医師の管理や胃薬の有無に違いあり

- 軽い症状なら市販薬、長引く痛みや強い症状なら受診して処方薬を

市販薬は手軽で便利ですが、「自己判断で使いすぎると副作用リスクが高まる」ことも忘れてはいけません。症状が続く場合や繰り返す場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

| 項目 | 処方薬ロキソニン | 市販薬ロキソニンSシリーズ |

|---|---|---|

| 主成分 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |

| 薬物量(1錠あたり) | 60mg | 60mg |

| 効き目 | 同等(成分量が同じため差はほぼなし) | 同等(ただしセルフメディケーション向け) |

| 胃薬の有無 | 胃薬(ムコスタ、PPIなど)を一緒に処方されることが多い | 基本的に単剤だが、「ロキソニンSプラス」など胃を守る成分入りもある |

| 対象 | 強い痛み・長期的な治療も含めて使用可能 | 軽度~中等度の痛みや発熱を対象 |

| 管理 | 医師が診察し、持病・他薬との相互作用を確認 | 自己判断で購入可能(薬剤師が販売時に確認あり) |

| 安全性 | 医師の管理下で使用できるため、リスクが高い人でも比較的安心 | 長期連用は避けるべき。持病がある場合は注意が必要 |

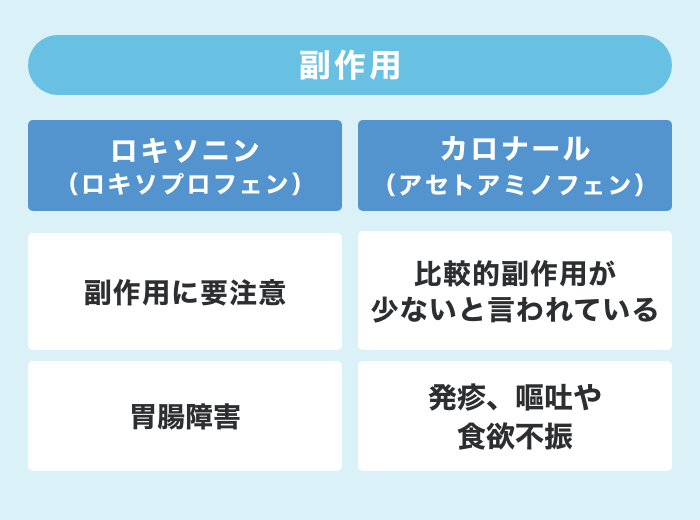

第3章 ロキソニンの副作用

ロキソニンは強い痛みや発熱に素早く効果を発揮する便利な薬ですが、一方で副作用にも注意が必要です。ここでは代表的な副作用と、特に注意してほしいポイントを解説します。

1. 胃腸障害、胃潰瘍

ロキソニンを含むNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)で最も多い副作用が胃や腸への影響です。

- 胃の粘膜を保護する「プロスタグランジン」の働きが抑えられるため、胃痛・胸やけ・吐き気・胃潰瘍・胃出血などを起こすことがあります。

- 長期服用や空腹時の使用でリスクが高まります。

👉 医師から処方される場合は、胃薬(ムコスタやPPIなど)を一緒に使うことが多いのはこのためです。

長期使用による胃潰瘍が多発している人もたまに見かけます。長期使用については医師と相談するか、自己判断ではしないように注意してください!!

2. 腎機能への影響

NSAIDsは腎臓の血流を調整するプロスタグランジンの働きも抑えてしまうため、腎機能障害を引き起こすことがあります。

- 特に 高齢者・脱水状態・腎臓に持病がある方 は注意が必要です。

- むくみ、尿量の減少、血圧上昇などがサインになることがあります。

3. アレルギー反応(アスピリン喘息)

NSAIDsにより気管支が収縮して喘息発作を起こすことがあります。これを「アスピリン喘息」と呼び、重篤化することもあります。

- ぜんそく持ちの方や過去にNSAIDsで呼吸が苦しくなった経験がある方は、必ず医師に伝える必要があります。

4. 肝機能障害・その他の副作用

まれにですが、肝機能障害(AST・ALT上昇)や発疹・かゆみなどの副作用も報告されています。

長期的に服用する場合は、定期的に血液検査で肝腎機能をチェックすることがあります。

5. 妊娠・授乳への影響

- 妊娠後期にNSAIDsを使用すると、胎児の心臓や腎臓に悪影響を与える可能性があり、妊娠後期は原則使用禁止です。

- 授乳中は少量なら安全とされますが、医師に相談の上で使用することが推奨されます。

まとめ

ロキソニンは「効き目が強い」一方で、「副作用のリスク」も持つ薬です。

- 胃腸障害、腎障害、アスピリン喘息に特に注意

- 長引く場合や繰り返し必要になる場合は、必ず医師に相談

- 妊娠・授乳中は自己判断での使用を避ける

「市販薬だから安心」ではなく、安全に使うための知識を持って使うことが大切です。

| 副作用の種類 | 内容 | 注意が必要な人・ポイント |

|---|---|---|

| 胃腸障害 | 胃痛、胸やけ、吐き気、胃潰瘍、胃出血など | 長期服用、空腹時服用でリスク増。処方時は胃薬を併用することが多い。 |

| 腎機能障害 | 腎血流低下により腎障害を起こすことがある。むくみ、尿量減少、血圧上昇がサイン。 | 高齢者、腎臓病、脱水状態の人は特に注意。 |

| アスピリン喘息 | 気管支収縮による喘息発作。重症化することもある。 | 喘息の既往がある人、NSAIDsで呼吸苦を経験した人は使用を避ける。 |

| 肝機能障害 | AST・ALTの上昇、まれに薬剤性肝障害。 | 長期使用時は定期的な血液検査が望ましい。 |

| 皮膚症状 | 発疹、かゆみなどのアレルギー反応。 | 服用後に異常が出たら中止し受診。 |

| 妊娠・授乳への影響 | 妊娠後期は胎児の心臓・腎臓に影響→原則禁忌。授乳中は少量なら可だが要相談。 | 妊婦・授乳婦は自己判断での使用を避け、必ず医師に相談。 |

ポイント

- 最も多い副作用は胃腸障害

- 腎障害・喘息・妊娠後期は特に注意

- 症状が続いたり異常が出たら自己判断せず受診

最後に

ロキソニンは、頭痛や発熱、歯痛や生理痛など、私たちの生活の中で身近に使われている薬です。

処方薬と市販薬で成分や効果に大きな違いはありませんが、医師の管理下で使えるかどうか、胃薬の有無、そして安全性のチェックに差があります。

正しく使えば頼れる薬ですが、胃腸障害や腎機能障害などの副作用が起こる可能性もあります。

「市販だから安心」とは考えず、症状が長引いたり、繰り返したりする場合は、必ず医療機関を受診してください。

ロキソニンを飲んでも根本的に治るわけではありません!

薬はあくまで「症状を和らげるサポート役」です。

痛みや発熱の裏にある病気を見逃さないことが何よりも大切です。

この記事が、ロキソニンをより安全に、そして上手に活用するための参考になれば幸いです。

KOY

当ブログ記事:カロナール