「自分の細胞で病気を治す」——そんな未来の医療が、ついに現実に近づいています。

2025年6月、大阪・中之島に世界初となる自家iPS細胞の製造拠点「Yanai my iPS製作所」が誕生しました。

これまで数千万円かかっていたiPS細胞の製造が、なんと100万円程度に。

そのカギは、製造プロセスの自動化と量産体制の確立にあります。

この画期的な施設と、巨額の支援を続けるユニクロ創業者・柳井正氏の思いとは?

再生医療の可能性が広がる最新の取り組みを、わかりやすくご紹介します。

1. ニュースのトピック

2025年6月、大阪・中之島に新しくオープンした「Yanai my iPS製作所」が話題を集めています。

この施設は、患者自身の細胞から作った自家iPS細胞を、より早く、安く、安全に提供することを目的に設立されました。

注目すべきポイントを以下にまとめます。

✅ ポイント①:ファーストリテイリング柳井会長が総額45億円を寄付

- 「ユニクロ」の創業者・柳井正氏が、京都大学iPS細胞研究財団に対して毎年5億円、計9年間で45億円を寄付。

- 「誰もが使える医療にしてほしい」という願いが背景にあります。

✅ ポイント②:世界初の“自家iPS細胞”製造専用施設

- 患者自身の細胞からiPS細胞を作成し、再生医療などに活用。

- 施設名の「my iPS」には、“自分だけのiPS細胞”という意味が込められています。

✅ ポイント③:手作業から自動化へ、コストは50分の1に

- 従来:1件あたり約半年・約5000万円

- 今後:自動化で1人あたり約100万円・大幅短縮

- 年間最大1000件の製造が可能に。

✅ ポイント④:再生医療の普及と治験の加速に期待

- 2028年度を目標に、臨床向け供給を本格スタート予定。

- 難病治療や臓器再生への応用が現実味を帯びてきました。

2.なぜ自動化が革命なのか?

iPS細胞の医療応用において、これまで最大の壁となっていたのが「コスト」と「手間」でした。

従来のiPS細胞製造は、専門技術を持つ研究者が無菌環境で慎重に操作を行う必要があり、1件あたり約5000万円、製造期間も半年以上かかるのが一般的でした。

しかし、「Yanai my iPS製作所」では、細胞培養・初期化・検査といった工程をほぼ全自動化。

これにより、1件あたりの製造コストは約100万円程度に抑えられ、時間や人手の大幅な削減が可能となりました。

✅ 自動化によって得られる3つの利点

- コスト削減

人件費・機器維持費を抑え、医療現場に届く価格まで引き下げられる。 - 品質の安定化

人の手に頼らず、再現性の高い製造プロセスが実現。患者ごとのばらつきを最小限に。 - 供給スピードの向上

年間1000件の製造体制を目指し、多くの患者に迅速にiPS細胞を届けることが可能に。

これまで夢物語だった「自分の細胞で治す医療」が、誰にでも届く現実的な選択肢へと進化しようとしています。

技術革新によって、一部の人のための治療から「みんなの治療」へ——自動化はそのカギを握っているのです。

3. 現在の臨床応用について

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、2006年に山中伸弥教授によって開発されて以来、再生医療の希望として注目を集めてきました。現在では、基礎研究から実際の臨床応用へと大きく前進しつつあります。

✅ 実際に進んでいる臨床研究・治験の例

- 網膜疾患(加齢黄斑変性)

世界初の臨床研究として2014年にスタート。患者自身の皮膚細胞から作製したiPS細胞を使って網膜色素上皮細胞を移植。 - パーキンソン病

iPS細胞から分化させたドーパミン神経前駆細胞を脳内に移植する治験が進行中。運動障害の改善が期待されています。 - 心不全・虚血性心疾患

iPS由来の心筋細胞シートを用いた再生医療が研究段階から治験へ。心機能の回復を目指す。 - 血液疾患(再生不良性貧血、白血病など)

iPS細胞を使った造血幹細胞の製造が進行中で、難治性の血液疾患に対する新たな治療法として期待されています。 - 脊髄損傷

神経幹細胞をiPSから作り出し、損傷部位に移植する研究が進行。再生医療による機能回復の可能性が検討されています。

🔍 現時点の課題と展望

供給体制:需要に応じた安定供給体制が今後のカギに

安全性の確保:がん化リスクや免疫拒絶反応を防ぐ技術の進化が求められる

製造コスト:現在も一部の治療は高額であり、保険適用などの制度整備が課題

4.柳井正会長とは?

今回、Yanai my iPS製作所の誕生を語る上で欠かせない人物が、ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正(やない・ただし)氏です。

「柳井さんって誰?」と思った方のために、彼の経歴と、なぜiPS細胞の研究支援を続けているのかを紹介します。

✅ ファーストリテイリングとは?

柳井氏が率いるファーストリテイリングは、誰もが知るアパレルブランド**「ユニクロ」や「GU」**を展開する世界的企業です。

ユニクロのグローバル展開を推し進め、日本一の富豪に名を連ねることもしばしば。

✅ 柳井氏のプロフィール(簡単まとめ)

- 1949年生まれ、山口県出身

- 父親の衣料品店を継ぎ、1984年に1号店「ユニクロ」をオープン

- 「服を通じて、社会を変える」ことを企業理念とし、世界中に店舗を拡大

- フォーブス誌で「日本一の資産家」に何度もランクイン

- 経済界だけでなく、教育・研究・医療分野への寄付活動でも知られる存在

✅ なぜiPS細胞に支援を?

柳井氏は2016年から、京都大学iPS細胞研究財団への寄付を継続しています。

2021年からは、今回のYanai my iPS製作所に対して年間5億円、計9年間で総額45億円の支援を決断。

「誰もが受けられる治療を実現してほしい」

——柳井氏が山中伸弥教授に語った一言が、支援の原点となっています。

単なる慈善活動ではなく、**“未来の医療を現実にするための投資”**という強い信念を持って支援を続けています。

🧡 “ユニクロの社長”から、“再生医療の後押し役”へ

柳井正氏は今、単なる企業家ではなく、日本の未来医療を支える重要人物の一人としての役割を担っています。

その存在があったからこそ、「自分の細胞で病気を治す」医療が、現実に近づいているのです。

5.山中伸弥とは?

「iPS細胞」を語るときに、絶対に欠かせない人物が山中伸弥(やまなか・しんや)教授です。

彼こそが、2006年に世界で初めてiPS細胞の開発に成功し、再生医療の歴史を大きく変えた科学者です。

✅ 山中教授のプロフィール(かんたんまとめ)

- 1962年生まれ、大阪府出身

- 神戸大学医学部を卒業し、整形外科医を経て研究者の道へ

- 京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の初代所長

- 2006年、マウスの皮膚細胞からiPS細胞を作製することに成功

- 2012年、ノーベル生理学・医学賞を受賞(ジョン・ガードン博士と共同)

✅ iPS細胞とは?山中教授が生んだ“夢の細胞”

iPS細胞とは、皮膚や血液などの体細胞から、様々な細胞に変化できる能力を持つ“万能細胞”をつくる技術です。

この技術の登場によって、次のようなことが可能になりました:

- 患者本人の細胞を使った再生医療

- 薬の副作用や効果を調べる疾患モデル

- 移植医療における拒絶反応の回避 など

それまでの幹細胞研究に比べて倫理的な問題が少なく、応用範囲が広いことから、「医療の革命」として世界中が注目しました。

✅ 人柄と信念:「患者のために」を貫く研究者

山中教授は華々しい受賞歴の一方で、非常に誠実で謙虚な人柄としても知られています。

寄付や支援を呼びかける活動にも自ら登壇し、次のような言葉を発しています:

「研究者の夢を、患者さんの希望に変える」

「iPS細胞を使った治療を、誰もが受けられるものにしたい」

実際、柳井氏と同様に「お金のかかる研究だからこそ、支援の仕組みをつくることが大切」と、研究成果の社会実装と持続可能性にも強い関心を持っています。

🌱 医療の未来を切り開いた日本人

山中教授の発見は、日本発の技術として世界の医療を一変させました。

現在も京都大学を拠点に、iPS細胞の実用化に向けた研究と社会貢献に尽力しています。

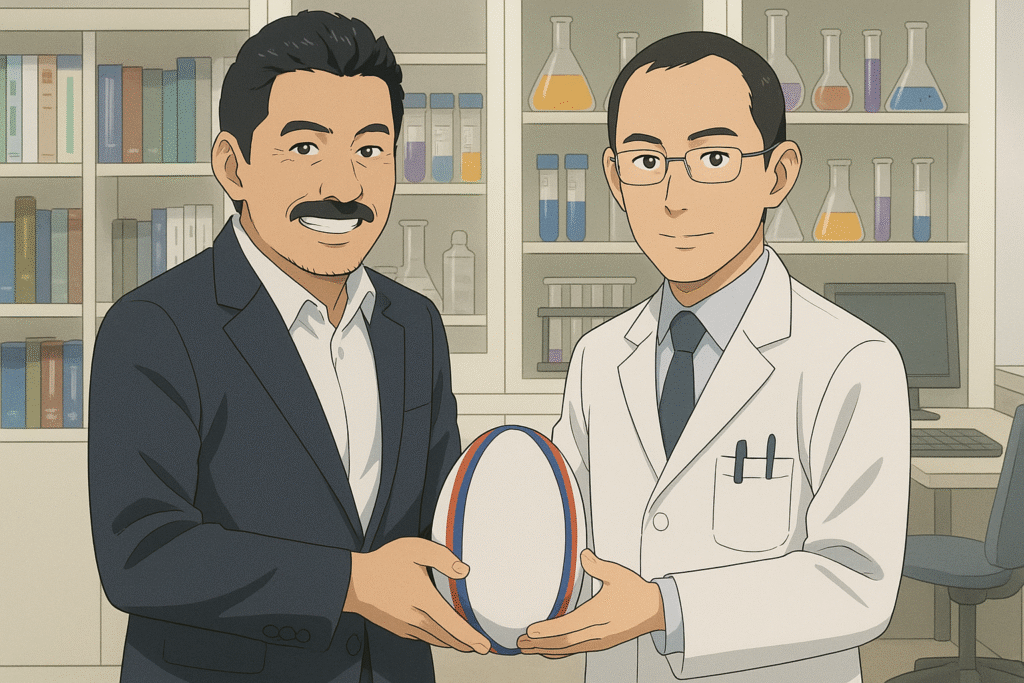

6.~山中教授と平尾誠二さんの絆~教授と平尾誠二さんの絆~

参考HP:現代ビジネス

ドラマ化:友情~平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」~

山中伸弥教授には、研究とは異なるもう一つの顔があります。

それは、ラグビーを愛する一人のアスリートとしての姿。

そして、そのラグビーを通して強く結ばれていたのが、ラグビー元日本代表・監督の故・平尾誠二(ひらお せいじ)さんです。

🏉 ふたりをつないだ「ラグビー」

実は山中教授、学生時代はラグビー部に所属。整形外科医を目指したきっかけも、ラグビーでの経験でした。

一方、平尾さんは、名門・同志社大学から日本代表キャプテンを務め、日本ラグビー界の“ミスター・ラグビー”と称されたレジェンド。

性格も立場も異なる二人が出会ったのは、大人になってから——共通するのは「ラグビーを通じて、人を支えることへの情熱」でした。

💬 「君はノーベル賞を獲る」

2000年代、山中教授がiPS細胞研究に没頭する一方で、平尾さんは彼の研究や人柄に深く共感し、講演会などを通じて応援を続けました。

2012年のノーベル賞受賞後も、山中教授は「彼の言葉が支えになった」と語っています。

🕊 別れと、その後の思い

2016年10月、平尾さんは**胆管がん(胆道がん)**のため、53歳の若さでこの世を去りました。

闘病中も山中教授は病室を訪ね、研究者ではなく“友人”としてそばにいたといいます。

「誠二さんが最後まで病気と闘った姿勢が、いまの私の研究の原動力になっている」

——山中教授は、講演や著書の中でそう語っています。

平尾さんが抱えていた病気、そしてそれに立ち向かう姿勢は、iPS細胞によるがん治療研究の意義を改めて教授に問い直させる契機にもなったのです。

まとめ

iPS治療がまた1歩、臨床現場に近づいた気がしました。

学生の頃から感じでいましたが、山中先生の医療に対する貢献は素晴らしいです。

学生時代、不真面目だった私でもノーベル賞を受賞した後に山中先生のエッセイ本を食い入るように読んだのを思い出します。

時代錯誤ですが、私も仕事や研究を頑張らないとと思わせて頂ける存在です。(大変恐縮です、、、)

人間的にも尊敬できる方で、いつかお会いしたいですね。

KOY

当ブログ他記事:夏バテ/牛乳